<管理者注>この論文を、印刷に適したPDF版で閲覧・ダウンロードしたい場合は、こちらからご覧ください。

<論文>規制緩和が生んだJR事故

乗客一〇六人と運転士、計一〇七名の貴い命を奪った尼崎事故から一年になる。事故 当時、商業メディアは盛んにJR西日本の利益優先体質と社員が社内で発言もできない強権的な社員管理、そして「日勤教育」の実態を報道し、それを浮き彫りにした。国民の共有財産だった国鉄を強奪し、勝ち組エリートとなった現在のJR幹部たちと、彼らが生み出してきた企業体質を批判することはもちろん正しいことである。二十年目を迎えた国鉄「改革」が商業メディアも認めざるを得ないほどの破綻に瀕していることは誰の目にも明らかであるからだ。しかし一方で、この事故には、商業メディアの報道に接しているだけでは決して明らかにされることのない真の原因が潜んでいる。悲惨な尼崎事故、そしてそれに続く二〇〇五年末の羽越線事故、二〇〇六年一月に起こった伯備線の保線作業員死亡事故…。JR各社で、堰を切ったように相次いでいるこれら死亡事故の真の原因を明らかにすることが本稿のテーマである。

●はじめに~完全に破綻した民営JR体制

一九八七年四月一日の国鉄分割民営化から早くも一九年が経過した。その前年の一九八六年一二月二八日、民営化を先取りするように発生したのが国鉄山陰本線余部鉄橋事故(1)であった。一九八八年一二月五日の東中野駅事故(2)がそれに続き、一九九一年五月一四日には旧国鉄の特定地方交通線(3)転換第三セクター、信楽高原鉄道でついに乗客四二人が死亡する「信楽高原鉄道事故」(4)が起こる。その後、保線作業員や消防隊員が死亡する事故は起きているものの、乗客に死者を出す事故は、少なくともJRグループでは一九九五年、三島駅で新幹線車両の出入口ドアに腕をはさまれた高校生がホームを引きずられて死亡した事故の一件限りであった。JR・旧国鉄特定地方交通線転換第三セクター鉄道(以下「第三セクター鉄道」という)で乗客・乗務員に死者を出した列車事故は、一九九〇年~二〇〇四年までの一五年間に二件、民営化以降でみても東中野駅事故を加えたわずか三件に過ぎない。

ところが、二〇〇五年に入り、乗客・乗務員の死亡する事故がJR・第三セクター鉄道で相次いで発生した。まず、二〇〇五年三月一日の土佐くろしお鉄道(5)宿毛駅事故では、岡山発宿毛行き特急「南風17号」が時速約百キロの高速で駅舎に突入、先頭車が大破して運転士が死亡した。続いて、四月二五日には一〇七名の死者を出す尼崎事故(6)が発生。さらに、年の瀬も押し迫った十二月二十五日は羽越線事故(7)が起き乗客五名が死亡している。二〇〇六年に入ってもこの傾向は変わらず、一月にはJR伯備線で保線作業員が列車にはねられ、三人が死亡する事故が起きた。

一五年間でわずか三件だった乗客・乗務員の死亡事故が、二〇〇五年の一年間だけで三件連続して起こったことは驚くべきことであると同時に、国鉄分割民営化以降、首切り合理化とコスト削減、競争原理の徹底に明け暮れてきた日本の鉄道史の潮目が変わったことを内外に印象づけるものとなった。それはまさに、民営JR体制が音を立てて壊れ始めたことをくっきりと示しているのである。

1 日本の鉄道とそれを規制する法令体系

国鉄分割民営化まで、日本の鉄道事業は国有鉄道法と地方鉄道法によって規制され、国鉄以外の鉄道は全て地方鉄道法による政府の監督を受けていた。一九八七年、国鉄分割民営化に伴い、両法は廃止され鉄道事業法に一本化される。これ以降、全ての鉄道事業者は鉄道事業法によって監督されることになる。そして、

鉄道の安全規制の体系は、鉄道事業法に基づき、在来線鉄道の施設や車両の構造に対する総合的な規制である「普通鉄道構造規則」、在来線鉄道の列車運転上の規制である「鉄道運転規則」、新幹線鉄道の施設や車両の構造に対する総合的規制である「新幹線鉄道構造規則」、新幹線鉄道の列車運転上の規制である「新幹線鉄道運転規則」などの運輸省令によって形作られることとなったのである。

このほか、地下鉄、路面電車(8)、モノレール(9)、新交通システム(10)は国鉄分割民営化以前から軌道法によって「軌道」として取り扱われている。軌道車両(11)の運転上の規制は「軌道運転規則」に定められているが、これらは①軌道が主に道路上に敷設されること、②運転速度が鉄道と比べて遅いこと――など、その特性と運行の実態に応じた独自の安全規制体系となっている。また、無軌条電車(12)は軌道法の適用対象として同法には明示されていないが、別に制定された運輸省令「一般交通の用に供する軌道に準ずべきものを定める件」によって軌道法を準用することとされている。ただ、モノレールの中には、東京モノレールのように鉄道事業法の適用を受けるものもあり、すべてが軌道法適用でないことに注意を要する(13)。地下鉄についても同様である。

2 二一世紀に入り、露わになってきた規制緩和

(1)規制緩和の背景

ところで、普通鉄道構造規則は、国鉄に対する規制として戦前に制定された「国有鉄道建設規程」の内容を、国鉄分割民営化に伴って日本の全ての鉄道事業者に適用できるよう引き継いだものであり、新幹線鉄道構造規則も、国有鉄道建設規程の考え方を基本としながら、新幹線鉄道の特殊性を踏まえて必要な条項を追加するものに過ぎなかった。新幹線鉄道運転規則についても同様であり、鉄道運転規則を基本とした上で、新幹線個別の事情に配慮して必要な条項を付け加えるという考え方を採用していた。新幹線鉄道構造規則の中に、普通鉄道構造規則の規定を準用するという条項があったことがそれを物語っている。

これらの省令はいずれも、ATS(14)やATC(15)な

ど影も形もなかった戦前や敗戦前後にその基本が作られたものであり、信号機を例にとれば全てが地上信号方式(16)だっ たころの鉄道事情を反映していた。ATSなどの新技術の登場には、新しい条項を追加するなどの個別改正でその都度対応してきたが、次第に従来の考え方では対応できない新技術が登場し、従来の省令との整合性を取ることが難しくなってきた。

こうした事情を背景に、従来の鉄道に関する規制体系を全面的に見直す機運が生まれてきた。そして二〇〇二年、普通鉄道構造規則、鉄道運転規則、新幹線鉄道構造規則、新幹線鉄道運転規則を廃止し、新たに「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」(以下「新省令」という)が制定されることとなったのである。

(2)新たな省令~その本質

新省令の特徴を大雑把にまとめるならば、次の三点に集約できるであろう。すなわち①仕様規定をやめ具体的な性能規定とする、②法令のような強制力は持たない通達の形で「解釈基準」を制定する、③各鉄道事業者が省令に基づき解釈基準を参考に実施基準を制定して届け出る――というものである。『今までの仕様規定をもとにそれに合致しているかを検査するという体系から、各事業者の自主的な判断をもとに事後チェック監督形に大きく転換したということになる。従来の省令では、信号の色・形・方式・運転方法などまで細かく仕様を決めており、それに合致しないものははじめから排除するということが安全であると規定して成り立っていたが、新省令では安全な方式を各事業者で定めればどのような方式を用いても良いということになった。』(17)

新技術の発展と、技術の多様化に対応した新たな技術基準の制定――規制緩和そのものといえる新省令の欺瞞的内容を、政府はこの美辞麗句によって覆い隠そうとしてきた。国鉄分割民営化以来、日本の鉄道をめぐる政府(運輸省~国土交通省)の規制はゆっくりと緩和の方向へ向かっていたが、その流れが急加速したのはこの新省令の制定以降である。そこでは、鉄道に関する安全規制のほとんどが文字どおり投げ捨てられたのである。これから、その驚くべき内容の一端をご覧いただこう。

(3)新省令の驚くべき内容

まずは曲線(カーブ)の半径に関する制限から見てみよう。廃止前の普通鉄道構造規則第一〇条は、本線における最小曲線半径について、列車の運転速度ごとに詳しく定めている。例えば列車の速度が百十キロメートル毎時を超える速度であるときは『六百』(単位メートル、以下同じ)、九十キロメートル毎時を超え百十キロメートル毎時以下の速度で運転するときは『四百』、七十キロメートル毎時を超え九十キロメートル毎時以下の速度で運転するときは『二百五十』、七十キロメートル毎時以下の速度で運転するときは『百六十』といった具合である。地形条件等が理由でこの数値を確保することができない場合であっても、『地形上等のためやむを得ない場合は、本線における曲線の最小曲線半径は、百六十メートルとすることができる』として数値基準を示している。振子式車両を運転する場合などを除き、安全のためにはいっさいの例外を認めない厳しいものである。

これが、新省令第一四条では『曲線半径は、車両の曲線通過性能、運転速度等を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。』『プラットホームに沿う本線の曲線半径は、できる限り大きなものとしなければならない。』と決められているだけである。数値基準はばっさり削られてしまっている。

次にカント(18)の制限についてである。普通鉄道構造規則第一四条では、『カントは、緩和曲線(19)のある場合にはその全長において、緩和曲線のない場合(同方向の二つの円曲線が接続する場合を除く。)には 円曲線端からカントの数値の四百倍以上の長さの直線において逓減しなければならない。この場合において、当該逓減を曲線逓減とする場合のカントの最急こう配は、当該曲線を走行する車両の最大固定軸距が二・五メートル以下のときは三百分の一、二・五メートルを超えるときは四百分の一とする。』とされ、車両や

線路の条件に応じた具体的な数値が定められている。これに対し、新省令第一五条は『円曲線には、車両が受ける遠心力、風の影響等を考慮し、車両の転覆の危険が生じないよう、軌間、曲線半径、運転速度等に応じたカントを付けなければならない。』としているだけであり、具体的な数値への言及はない。さらに、但

し書きとして『分岐内曲線(20)、その前後の曲線、側線その他のカントを付けることが困難な箇所であって運転速度の制限その他の車両の転覆の危険が生じるおそれのない措置を講じた場合は、この限りでない。』と、カントを設けないことすら容認している。

列車の非常制動距離の制限に関する規制も撤廃された。鉄道運転規則第54条では、『非常制動による列車の制動距離は、六百メートル以下としなければならない。』と定められていたが、新省令にこの条文は引き継がれず、これに代わる新たな規制も設けられなかったのだ。

鉄道運転規則に定められていた非常制動距離の六〇〇メートルという数値は伊達や酔狂で決められたものではなく、これにはれっきとした根拠がある。もともとATCが導入される以前の鉄道は、すべて「閉そく」という概念に基づいて運転されており、地上信号方式が採られている鉄道は現在も同様である。閉そくとは『一定の区間に同時に二以上の列車を運転させないために、その区間を一列車の運転に占用させること』(鉄道運転規則第二条第一項第三号)と定義されている。自動車と異なり、列車同士がお互いを目視で確認しながら車間距離を取ることができない鉄道では、その代わりに線路を「分割」し、分割された区間ごとに一列車しか走行できないようにすることで適正な「車間距離」を確保させ、列車同士の正面衝突、また後方からの追突を防止しているのである。

この「閉そく区間」、すなわち一列車の運転に占用される区間が、国鉄で原則として六〇〇メートルに設定されていたために、列車の非常制動距離もまた同様に六〇〇メートルとされてきたのである。そこには、列車同士の車間距離として六〇〇メートル以上が確保できるようなシステムを構築しておき、その上で全ての列車が六〇〇メートル以内に停車できるようにしておくならば、理論上、列車同士が衝突することはあり得ないという国鉄独自の安全思想があったのである。

たとえ制動距離規制を緩和して一〇〇〇メートルにしても、閉そく区間も同様に一〇〇〇メートルに改めるならば問題はない。理論上列車の衝突が起こりえないからだ。規制緩和であってもそれが安全思想に基づくものである限り、なんでも反対というわけではない。

本稿の筆者がここで新省令を問題にしているのは、閉そく区間六〇〇メートルで列車が運転されている鉄道の現場実態にはなんらメスを入れることなく、制動距離規制だけを撤廃したからである。ブレーキの制動距離の規制はこれまでより緩和します、でも車間距離はこれまでと同じでいいですよ、で事故を防止などできるはずがないことは火を見るよりも明らかではないか。

(4)新省令以外にもある規制緩和~鉄道車両の検査周期の延伸

二〇〇一年九月一二日、国土交通省は「鉄道運転規則の一部を改正する省令の制定について」を発表した(21)。

新省令が制定される以前のことである。国土交通省が説明する内容はこうである。『鉄道車両の安全な運転を確保する趣旨から、鉄道営業法(明治三三年法律第六五号)第一条に基づく鉄道運転規則(昭和六二年運輸省令第一五号)第三七条から第三九条までにおいて、鉄道事業者が自ら行うべき鉄道車両の定期検査の検査周期について定めている。…従来より、検査周期については、安全規制の合理化の観点から鉄道車両の各装置の耐久性の向上等を踏まえ、延伸を行ってきているところである。今般、鉄道車両のうち内燃動車及び内燃機関車(22)について走行試験等の結果より、検査周期の延伸に対する安全性が確認されたことから所要の改正を行うこととする。』

要するに規制緩和であり、内燃動車・内燃機関車のエンジン、車輪、ブレーキ等について行われる「重要部検査」の周期を「三年以内(新車は使用開始から四年以内)又は走行距離二五万キロメートル以内のうちいずれか短い方」とされていたのを「四年以内又は走行距離五〇万キロメートル以内(予燃焼室式の内燃機関(23)又はクラッチが乾式である変速機を持つものは二五万キロメートル以内)のうちいずれか短い方」に延伸するというものである。鉄道車両のオーバーホールである「全般検査」についても、六年以内(新車は使用開始から七年以内)から八年以内へ検査周期を延伸することが発表され、すでに実施されている。

敗戦直後の混乱期、太平洋戦争で技術力を破壊された国鉄は外国製(主にドイツ製)の技術を導入したが、日本の線路条件に合わず苦しむこととなった反省から、時間がかかっても技術を自主開発する方針へ転換。以後国鉄は原則として自主開発した技術を使って車両を製造し、そのノウハウも内部で共有するとともに技術の伝承にも努めてきた。そのために、故障など不測の事態が起こった場合でも簡単に対策を立てることができた。一九六〇年、日本の高度経済成長という外的要因もあいまって、事前のテスト走行もできないままぶっつけ本番で東北本線に営業投入された気動車特急「はつかり」は、商業メディアから特急「がっかり号」と酷評されるほど初期故障が相次いだが、この時も自主開発した技術であったため、国鉄は比較的早期に「がっかり号」状態を脱出することができたのである。

翻って民営化以降のJRは技術の自主開発はせず、英国カミンズ社製ディーゼルエンジンを導入したJR東海に象徴されるようにもっぱら外部からの技術を購入するだけとなった。当然のことながら、故障などの事態が起こっても自社で対応できず、購入先の企業に対策を丸投げするだけとなる。こうした政策を民営化以来二〇年近く続けた結果、JRの「現場対応力」は減退し、懸念された技術の空洞化も現実のものとなりつつある。

そのような事情を考慮すれば、車両の検査周期はむしろ短縮しなければならないことがわかるはずである。ところが実際に国土交通省が選択した道はここでも規制緩和だった。『鉄道車両の各装置の耐久性の向上』は確かにそうかもしれない。しかし、本当に政府の政策が正しかったかどうかが試されるのは不測の事態が起きたときである。もしもの時のために、何重にも安全対策をしておくことが政府の役割であるとするならば、技術の空洞化が起きているときに車両の検査周期を延伸させる国土交通省の規制緩和は、行政としての役割を放棄するものと言わざるを得ない。

3 羽越線事故に見る規制緩和、合理化、現場軽視

(1)羽越線事故の背景

二〇〇五年一二月二五日に発生した羽越線事故にも、規制緩和は暗い影を落としている。

もともと運輸省時代から、国は風速計の設置等に関する統一基準を設けることはせず、もっぱら鉄道事業者の定める基準に委ねてきた。もちろん、事故は人間の想定を越えたところで起こるので、極論を言えばどんな完璧なマニュアルを策定しようとも事故は起こりうるし、現実に国鉄時代にも強風が原因の事故はしばしば起きていたから、優秀なマニュアルがあったという事実のみをもって、国鉄時代のほうがよかったなどの単純な結論を導き出すことは適切ではなかろう。それでも、国鉄が定めた安全基準は労使協議制に基づいて磨き上げられてきたものであり、また現場労働者が持つ高い安全意識にも支えられ、安全な鉄道を創る上で極めて高い実効性を発揮したのである。

参考として、かなり古い資料になるが、筆者が現在手にすることができるものとしては唯一のものである「大阪鉄道管理局運転取扱基準規程」(昭和四〇年四月大鉄達第三五号 別冊)を見てみよう(24)。『風速計の設けてある停車場の駅長は、 風速が毎秒二〇m以上になったとき及びその風速が次の速度に変化するごとに列車指令に報告するとともに、通報指定停車場の駅長にその旨通告しなければならない。』(第二八一条)と定め、「次の速度」に該当するものとして二〇m未満、二五m、三〇m、四〇m、五〇mの五段階を挙げている。また、『…駅長は、 風速が二〇m以上となったときは、風速板の掲出又は口頭通告によりその風速を機関士及び車掌に通報しなければならない。』(第二八二条)(25)として、機関士(この時代、機関車運転士は機関士と呼ばれていた)や車掌に風速を通報する義務をも課していたのである。この「運転取扱基準規程」には、ご丁寧にも風速計設置駅と「通報指定停車場」の一覧表、また運転士に風速を通報するための「風速板」掲出を担当する駅の一覧表まで掲載されている。さらに、風速計が設置されていない駅では、風速計設置駅で観測された風速をもってその駅の風速とみなすという規定もあり、風速計がないことを理由に現場で安全基準破りができないよう歯止めもかけられていた。

一方、強風時の運行基準に関しては、山陰本線余部鉄橋事故後に国鉄が運転規制を強化、風速二〇メートルで運行中止と定めたが(26)、その後の分割民営化によってこの規制は緩和された。現在、JR東日本における強風での運行基準は一般規制の場合風速二〇メートルで警戒、二五メートルで徐行、三〇メートルで運行中止となっている。通称「早め規制」と呼ぶ、より厳しい基準ですら一五メートルで警戒、二〇メートルで徐行、二五メートルで運行中止である。JR東日本管内の風速計は合計二百二十二カ所、うち「早め規制」の風速計は四十一カ所。今回、「いなほ」の事故が起きた羽越線では、合計十六カ所の風速計が設置されていたが、一カ所が「早め規制」に該当するほかはすべて一般規制だった(27)。

運行中止の基準が「早め規制」ですら国鉄時代の余部鉄橋に比べて五メートル、一般規制に至っては国鉄時代の余部鉄橋より十メートルも緩和されていたのである。JR東日本は、事故現場に一番近い風速計が事故当時風速二十メートルを観測していたという。山陰線余部鉄橋事故直後に国鉄が定めた基準を全国に適用し、そのまま緩和しなければ、羽越線事故は防げていた可能性が高いことがわかるのである。

(2)現場軽視が生んだ羽越線事故

羽越線事故の背景にあるものとして、筆者はもうひとつ、現場での人減らし合理化を指摘しておかなければならない。

前述した大阪鉄道管理局運転取扱基準規程をもう一度想起していただきたいが、五メートル~十メートル刻みで風速が変化するごとに、列車指令や通報指定駅の駅長に連絡し、さらに運転士や車掌にも風速を通報しなければならなかったのである。強風常習地帯といわれる酒田駅周辺では、JR東日本の緩和された風速規制の下でさえ、強風による列車の徐行や運転中止が三年半で九八回に達したと報道されている(28)。この基準を忠実に実行しようとすれば、駅の業務は相当忙しかったことは想像に難くないであろう。羽越線事故の現場で仮に今もこのような基準が実施されていたならば、酒田駅には強風観測の専任担当者を置かなければならないほどの事態に違いない。安全を守るためには人も金も手間暇もかかるのだ。

国鉄時代であれば、強風観測の専任担当者を置くような措置をとることは可能であったと考えられる。しかし今はJRといえども利益を上げなければならない民間企業である。儲けにならないことはやらない。わざわざ列車を徐行させたり運転中止にしたりして利益追求を阻害する行為をやらせるために、人件費を払って専任担当者を置くなどもってのほかである。

今回の羽越線事故現場は酒田駅までは七キロメートル離れていた。事故現場の近くにある北余目駅と砂越駅は無人駅である。分割民営化、そしてそれ以降にわたって続いた駅の人減らし合理化・無人化はここ酒田といえども例外ではなかった。それはまさに、列車の運転と安全を最もよく知る現場の力を減殺し、削ぎ落

としてしまったのである。

JR東日本は二〇〇二年、重大な運転規則の改悪を行う。強風が吹いているときに駅長が運転指令にその事実を報告し、場合によっては現場で運行を中止できる権限を持つとされていた条文をばっさり削ってしまったのである(29)。それは、国鉄時代から辛うじて残っていた安全への最後の砦をJR東日本が投げ捨てたことを意味している。改悪以降は風速計を頼りに、列車司令員がCTC(30)の画面を見ながら各列車に指令するのみとなってしまった。そこでは列車司令員が強風を体感しながらその恐ろしさを学ぶことはもちろんできない。

安全運転のために要員を配置するのではなく、要員の合理化を強行し、そのことによって規則に定める安全運行のための措置がとれなくなったら、規則のほうを邪魔だからと廃止してしまう。なるほど、利益追求を第一とする民間企業としては「合理的」な経営判断である。

4 規制緩和の真の目的~誰が、何のために?

ところで、これまで本稿をお読みいただいた方は、当然の疑問を抱くであろう。「そもそもこの規制緩和は誰の、どのような利益を目的としているのか?」

と。

鉄道の車両・施設について詳細な仕様規定を設けていた旧省令を廃止し、性能規定を中心とする新省令に置き換えた二〇〇二年の改正について、政府は『鉄道事業者の技術的自由度を高め、また新技術の導入や線区の個別事情への柔軟な対応を可能にする』こと、『個別手続き・事後チェックの効率化・迅速化』などを理由として挙げている(31)。確かに、既存の仕様規定の範囲内に収まる技術でなければいっさいのものが認められないとしたら、新技術が開発されても投入できないという事態になりかねないし、新しい技術が鉄道の安全性を飛躍的に高めるような画期的なものであった場合には、旧態依然とした仕様規定の存在自体が安全に対する桎梏となりかねない。したがって、『新技術の導入や線区の個別事情への柔軟な対応を可能にする』ことが安全を指向するものである限り、筆者は必ずしも反対ではない。

しかし、国土交通省が進めてきた新省令の内容は、本稿第2で見たように決して安全を指向するものとは言えない。地形条件など線区の個別事情に配慮する必要を認めるとしても、非常制動距離の規制をなくしたり、曲線でカントを設けないことさえ容認したりするような省令がどうして安全を指向するものだといえるだろうか。国土交通省が新省令制定の背景のひとつに挙げた一九九八年の運輸技術審議会答申は、鉄道の技術基準について『…その規定は、体系的に、かつできる限り具体的な性能要件を示したものとする事が適当である。』(強調・筆者)としているが、新省令を見る限り、そのような具体的性能要件は何も示されていない。新省令はこの答申にすら違背するものであると言わざるを得ない。

鉄道の安全に関する事項を事前規制から事後チェックへと変えたことについても、国の責任が厳しく問われねばならない。もちろん『事後チェックだからといって何をしてもよいということではなく、事故などを起こした場合は逆に「事業改善命令」など今までより重い処分が科される場合もあるので各事業者は心して取り組まなければならない』(32)ことは当然であるわけだが、こうした事後チェック型の規制が実効性を上げるためには各鉄道事業者が安全のため、自らを厳しく律することができなければならない。しかし、そうした前提がいかに幻想的で根拠のないものであるかは、さきのJR東日本における風速規制問題への対応ぶりを見れば明らかであるといえよう。グローバリズムの進展に伴い、国内でも、あるいは国際間においても苛烈な競争を強いられる現在、グローバル資本が自らを謙虚に律するなどということをしていては国際競争を勝ち抜くことはできないのである。そのことは、耐震強度偽装問題やライブドア事件を見ても明らかだ。

国鉄の解体は、別の面からも鉄道をグローバル資本に奉仕させる存在に変えた。国鉄が外国製技術の導入で失敗した反省から、技術を自主開発できる体制を確立することによって高い現場対応力を共有してきたことは前述したとおりだが、鉄道に技術を提供することによって利益を上げたいグローバル資本にとって、自主開発などされてはそれだけ利益を獲得する道が狭められることになる。それでも高度成長期には、日本経済自体のパイが拡大し、鉄道もまた順調に路線延長などの拡大を遂げていたため、日本型資本主義の枠組みの中で各社が利益を共有することもできたが、鉄道も縮小均衡時代の現在にあってはそれも難しくなった。

多少穿った見方かもしれないが、高い技術力を持ち、それによって独力であらゆる事態に対処できる国鉄という企業体を解体することは、グローバリズムの中で生き残ろうとする資本にとって切実な要請であったとも言えよう。

もちろんそこには乗客の安全や公共交通の維持といった視点はない。あるのはいかに自分たちが首尾よく儲けるかという視点だけである。筆者には、国鉄の解体ともにJR東海に食い込んだ英国カミンズ社が鉄道界における「ハゲタカファンド」に見えて仕方がない。

5 規制緩和によって増加した重大事故

土佐くろしお鉄道宿毛駅事故、尼崎事故、羽越線事故、そしてJR伯備線の保線作業員死亡事故――二〇〇五年から堰を切ったように相次いでいる事故は、極限まで規制緩和が徹底された日本の鉄道でこれから起ころうとしていることのほんの予兆に過ぎない。そしてそれは、わずかな兆候として統計にも表れつつある。

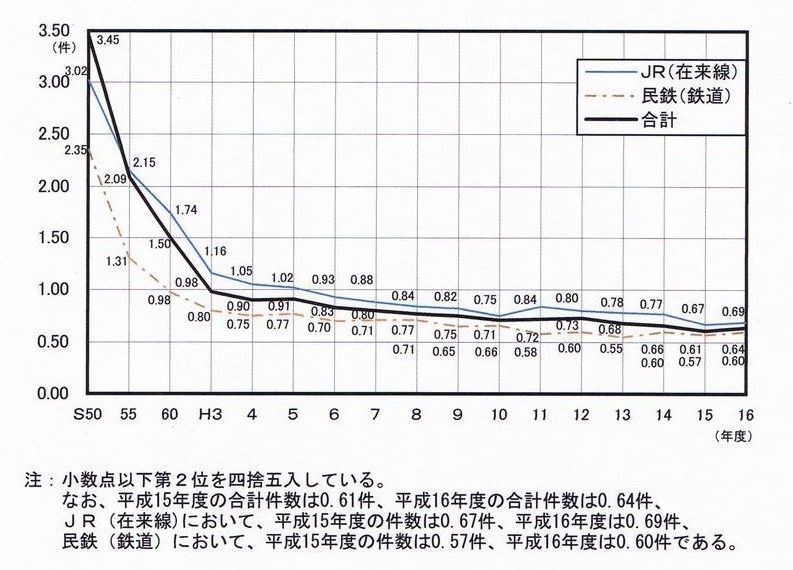

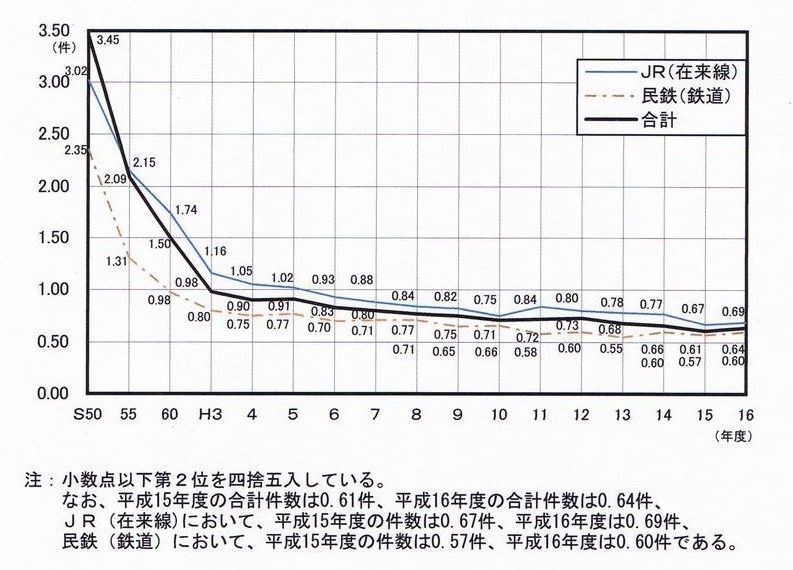

表1 列車百万km当たり運転事故件数の推移

(資料)国土交通省鉄道局『平成16年度鉄道事故等の発生状況について』

政府は「国鉄時代に比べ、民営化以降は事故が減り安全になった」と主張する。表1からも、国鉄時代と比べあたかも事故が大幅に減っているように見える。 それは事実であるが、昭和五〇(一九七五)年における国鉄の事故一,八九九件のうち一,二八八件は踏切事故が占めていた。それが平成一六(二〇〇四)年には二二〇件に減少するのに合わせて事故件数全体も四四五件と減少したに過ぎない。

むしろ、踏切事故が事故件数全体に占める割合は一九七五年が約六七%であるのに対し、二〇〇四年には四九%に減少している。つまり、踏切事故以外の事故が一九七五年には三分の一だったものが二〇〇四年には全体の半分に達しており、JRに責任のある事故の比率は増えているのである。表1に見られる列車百万キロ当たりの事故件数も、もう少し今後の推移を見守る必要があろうが、一貫して減少していた二〇〇三年までと比べ、二〇〇四年は反転の兆しが見られる。

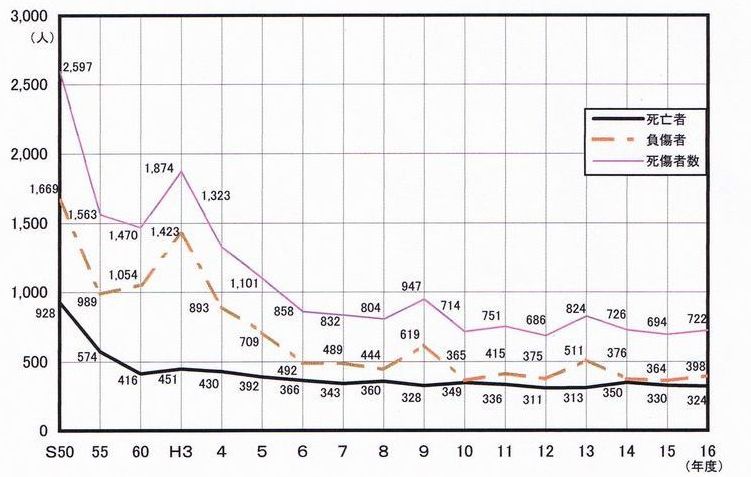

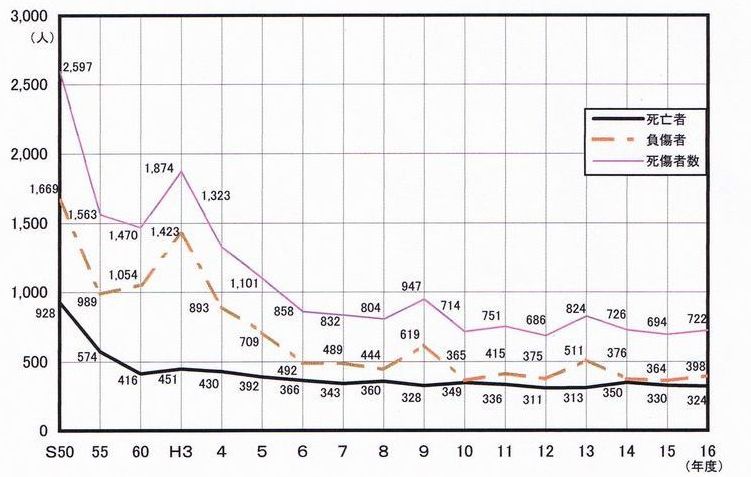

表2 運転事故による死傷者数~死傷者数の推移

(資料)国土交通省鉄道局『平成16年度鉄道事故等の発生状況について』

表2は死傷者数の推移である。注目されるのは、昭和五五(一九八〇)年からほぼ一貫して減少傾向を続けていた死傷者数が、平成一二(二〇〇〇)年を底に下げ止まり、反転傾向を見せ始めていることである(平成三(一九九一)年に一時的に死傷者数が増えているが、この年は信楽高原鉄道事故の年であり、統計的には例外である。また、平成九(一九九七)年にも一時的に死傷者数が増加しているが、これは同年八月、四三名が負傷した東海道本線列車追突事故と、同年一〇月の大月駅列車衝突事故の影響と思われる)。

表1と表2が示す結果を照らし合わせてみると、最近の事故の傾向がよりくっきり浮かび上がってくる。列車百万キロ当たり事故件数は一貫して減少傾向をたどっており、二〇〇〇年以降も反転したと断言できるほどの状況にはないのに、一方で死傷者数は増加に転じた兆しが見える。事故一件当たりの死傷者数が増えている――つまり、重大事故が増えているという最近の傾向を、ほかならぬ政府の統計が裏付けてくれたのである。

二〇〇六年五月二三日に閣議了承された二〇〇五年版交通安全白書は、尼崎事故、羽越線事故が発生した二〇〇五年の鉄道事故死者が四七四人に上り、対前年比で倍増となったことを明らかにした(33)。しかし同時に、二〇〇二年に新省令を制定した影響はすぐには表れないということも指摘しておく必要がある。なぜなら規制が緩和されて数年間は、緩和前の基準によって検査された鉄道施設や車両が使われるからである。

そのように考えるなら、規制緩和が安全性に与える影響は、むしろこれから本格的に表れてくると言わなければならない。その時、生活の安全を根こそぎ破壊する規制緩和の恐ろしさを国民は知ることになるだろう。

おわりに~安全な鉄道を取り戻すために

以上、うち続いた重大事故の背景を鉄道ファンの立場から検証してみた。まだまだ筆者の論考では足りない部分も多々あることと思うが、大雑把な筆者の論考から見えてきたことは、民営化と規制緩和が安全を破壊している実態そのものである。安全のための投資もせず、極限までの過密運転を強行し、一〇七名を殺したJR西日本。日本三大悪風地帯と呼ばれ、冬の初めから終わりまで暴風が吹き続ける庄内地方の駅をどんどん無人化し、危険を察知したら現場の判断で列車を止める権限すら取り上げた結果、五人を殺したJR東日本。そして、鉄道に技術を提供したい資本のために国鉄を解体し、いままた安全軽視の民営JR体制を守り続ける政府。そこには、利潤のためなら平然と安全を切り捨てるJR経営者と、彼らを守ることで国民の利益に敵対している政府の姿しか見えてこない。

このままではいけないということは今や誰の目にも明らかとなった。安全と利潤は両立し得ないということもはっきりしつつある。第二の尼崎事故、羽越線事故が起きる前に、私たちは民営JR体制と対決しなければならない。それには二〇年前の国鉄「改革」が何であったかの原点に立ち返ることが必要である。

これまで本稿では触れなかったが、国鉄「改革」に際して、これに反対した国労組合員ら一〇四七名が新会社を不採用となる差別事件があった。三年間の期限付きで「再就職斡旋」を行うとした国鉄清算事業団でも、彼らには再就職斡旋どころか再就職のための職業訓練すらまともに行われなかった。一九九〇年、国鉄清算事業団からも解雇された彼らのうち一部は、今も国鉄清算事業団を継承した独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を相手取り、地位確認を求める訴訟を続けている(鉄建公団訴訟・鉄道運輸機構訴訟)。

彼らは誰よりも鉄道を愛し、文字通り身体を張って鉄路の安全を守り続けてきた。かつて筆者は鉄道ファンとして子供心に鉄道員になりたいと願った。一日二万本の列車を一分、一秒の遅れもなく運転し、信頼を乗せて走る鉄道員たちの矜持に触れるたび、彼らへの尊敬の念は深まった。

そんな彼らが解雇されてまもなく二〇年になろうとしている。筆者は、利潤追求こそが彼らの本当の解雇理由であったと確信している。安全のために発言し、会社の儲けにならなくても身体を張って鉄路を守る彼ら労働者の存在が、グローバリズムの中に身を投じようとしていた当時の国鉄~JR経営上層にとって、邪魔で邪魔で仕方なかったのだ。

国鉄「改革」は、いま二〇年の時を経てその真の姿が露わになりつつある。分割民営化は国民に利益をもたらさなかった。これから私たちは、国民のために安全で快適に走る公共交通の復活に向け、新たな段階へ踏み出すことになる。獲得目標は日本国有鉄道の復活である。分割民営化の最大の犠牲者である尼崎・羽越の死者たちと、切り捨てられた一〇四七名の労働者たち。私たちは彼らを結ぶ架け橋となり、新たな闘いを進めてゆかなければならない。日本の鉄道の未来は、そこからでなければ決して切り拓くことはできない。

【注】

1)余部鉄橋事故 余部鉄橋を回送列車として走行中の急行「みやび」車両が日本海からの強風にあおられ転落、鉄橋直下のカニ工場を直撃。工場従業員五人・

車掌一人の計六人が死亡。この事故は、新会社に向けて当局が国鉄末期から進めてきた大合理化の中で起きたことから、民営化を先取りする事故といわれている。

2)東中野駅事故 JR東日本の中央緩行線東中野駅に停車中の下り電車に後続電車が追突し、後続電車の運転士と乗客一名が死亡、一一六名が重軽傷を負っ

た。

3)特定地方交通線 国鉄「改革」に向けて一九八〇年に成立した「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法」は、全国の国鉄線を幹線(経営的自立を達成すべきもの)、地方交通線(経営的自立が困難なもの)に分類すべきこと、地方交通線の中でも特に営業成績が不振で廃止かバス転換が適当であるものを選定すべきこととした。これに基づいて翌八一年に制定された「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法施行令」で定める基準(一日一キロメートルあたり乗客四〇〇〇人未満)に該当するものが特定地方交通線とされ、若干の例外を除き全てが廃止・バス転換か第三セクター鉄道化の道をたどった。

4)信楽高原鉄道事故 滋賀県の信楽高原鉄道信楽線の小野谷信号場~紫香楽宮跡駅間で、信楽発貴生川行きの上り普通列車と、京都発信楽行きのJR直通下り臨時快速列車「世界陶芸祭しがらき号」とが正面衝突。死者四二人のほか、六一四名が重軽傷を負った。信楽高原鉄道が閉塞方式の概念を軽視し、信楽駅の出発信号機が赤信号現示のまま列車を出発させたことと、無認可でJR西日本及び信楽高原鉄道が信号装置の改造を行ったことが原因とされた。なお、小野谷信号場は現在は廃止されている。

5)土佐くろしお鉄道 元々は国鉄中村線(窪川~中村間)を転換して発足した第三セクター鉄道である。その後、土佐くろしお鉄道が独自に中村~宿毛間(宿毛線)を延長開業させた。事故が起きたのはこの延長区間の終着駅である。

6)尼崎事故 二〇〇五年四月二五日、JR西日本の福知山線・塚口~尼崎間において、制限速度を大幅に超過した状態の快速電車が曲線で脱線・転覆し、沿線のマンションに突っ込み大破。乗客・運転士合わせて一〇七人が死亡する戦後四番目の大惨事となった。

7)羽越線事故 羽越線第二阿賀野川鉄橋南詰め付近の築堤上を走行中の特急「いなほ14号」が突風を受けて全車脱線、三両が転覆し、先頭車が農業小屋のコ

ンクリートに衝突して大破。死者五名、負傷者三三名の大惨事となった。

8)路面電車 道路交通法が適用される公道上に敷設されるものをいう。

9)モノレール(mono-rail) 文字どおり「レールが一本しかないもの」の意味であり、車両がその上にまたがって走る「跨座式」と車両がレールの下にぶら下がって走る「懸垂式」とがある。懸垂式は湘南モノレール(神奈川県)や千葉都市モノレールの例があるが極めて少なく、日本のモノレールの大半は跨座式である。

10)新交通システム 現在では「案内軌条式鉄道」(コンクリート製のガイドレールの上をゴムタイヤで走る方式)を指すことが多い。首都圏ではゆりかもめや横浜新都市交通、関西地区では神戸新交通ポートアイランド線(ポートライナー)などの例がある。

11)車両 軌道法が制定された当時、軌道とは路面電車とほぼ同義語であり、その路面電車は一両で走ることがほとんどであったため、軌道法は軌道を走行するものを列車ではなく車両と呼ぶが、これは鉄道における列車とほぼ同義であるものと定義して差し支えない。

12)無軌条電車 いわゆるトロリーバスのことであり、トロリー線と呼ばれる電線から電気を受けて走る。電気を動力とし、トロリー線のある道路の上しか走れないことから電車に分類される。なお、無軌条電車は現在、富山県の黒部ダムに関西電力がもと発電所建設用として敷設した一路線が残るのみである(現在は観光用として旅客輸送に転用)。

13)モノレールや地下鉄には、鉄道事業法の適用を受ける「跨座式鉄道」「懸垂式鉄道」と、軌道法の適用を受ける軌道とがある。一般的に、どのようなものが鉄道に該当し、どのようなものが軌道に該当するのかを明示した法令はないが、軌道が路面電車をルーツとしていることから、一般的に路上に敷設されるものや、運転速度がおおむね時速四〇キロメートルを超えない程度のものが軌道とされる。国土交通省が発足する以前、鉄道事業の所管が運輸省であったのに対し、軌道は建設省が所管した。

14)ATS(Automatic Train-Stop device) 自動列車停止装置。列車が赤信号を無視して先方の閉塞区間に進入した場合にそれを感知し、自動的にブレーキを作動させて列車を停止させる装置。旧国鉄が一九六三年の三河島事故(常磐線三河島駅での三重衝突事故)を契機に普及させたATS-S型(信号無視にのみ対応し、速度照査機能がない旧型)が基本で、これに速度照査機能を付加したものなどいくつかの種類がある。

15)ATC(Automatic Train-Control device) 自動列車制御装置。従来の信号の概念を覆す新しいもので、一九六四年に開業した東海道新幹線で本格導入された。列車の制御を地上に敷設した赤、緑、黄の色灯で行うのではなく、運転席に速度を指示することによって行う方式である。列車に適切な速度を指示するためには、列車速度及び先行列車との距離を常時照査しなければならないので、事実上速度照査型ATSの機能をも併せ持っている。

16)地上信号方式 (15)のATCに対し、列車の制御を地上に敷設した赤、緑、黄の色灯で行う方式をいう。

17)Webサイト『法令から見たATC・ATS~規制緩和と新省令実施』(http://railsearch.s28.xrea.com/atcats/hourei2.htm)

18)カント 二本のレールの高低差を意味する鉄道工学用語である。曲線で外側のレールを高く、内側のレールを低くすることは遠心力を吸収する作用を持つので、曲線で列車をそれだけ高速運転することができるようになる。ただし、鉄道は閉そくに基づいて運転されているから、前方を走る列車との間隔が詰まっているときは、駅でない本線上でも赤信号により停止しなければならないことがある。このようなとき、カントが大きすぎることにより停止した列車がカーブ内側に転倒することがないよう、カントには上限値も設けられている。

19)緩和曲線 鉄道工学用語で、直線から曲線に進入する際、曲線の入口に設けられる半径の大きい曲線をいう。直線から急曲線に直接進入するのに比べ、緩和曲線を設けることで遠心力が車両に与える影響が緩和される。一般に、緩和曲線の長さは列車の長さの一.四倍程度が必要とされる。

20)分岐内曲線 ポイントレール内の曲線のこと。

21)国土交通省Webサイト(http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha01/08/080912_.html)

22)内燃動車・内燃機関車 いずれも車両内で燃料を燃焼させて走行する車両のこと。ガソリンカー・ディーゼルカー・ガスタービンカー(LPGガスを燃料とするもの)を含む概念だが、日本の鉄道に現存するものは軽油を燃料とするディーゼル車のみである。したがって、現代日本の鉄道では内燃動車とはディーゼルカー、内燃機関車とはディーゼル機関車を意味するものと理解して差し支えない。

23)予燃焼室式の内燃機関 国土交通省の説明によれば『シリンダーヘッドの一部に予燃焼室を設け、予燃焼室から主燃焼室に半燃焼ガスをその燃焼エネルギーによって噴出させ、主燃焼室の空気と混合、燃焼させる二段燃焼方式のエンジン』のこと。これに対し、主燃焼室に半燃焼ガスを直接噴射する方式のエンジンを直噴式という。国鉄が設計した旧式気動車はほとんどが予燃焼室式を採用したが、寒冷地でエンジンが始動しにくくなるなどの欠点があるため、冬季の北海道・東北で一晩中エンジンを回したままにしておかなければならないことがあり、その非効率性に国鉄は苦しむこととなった。最近の新型気動車はほとんど直噴式に変わっている。

24)Webサイト「国鉄があった時代、あの時こんなことが」(https://blackcatk.ojaru.jp/untentoriatukai/index.htm)

25)原則として列車への風速の通報は風速板の掲出によって行うが、停車中の列車に対しては口頭通告も認められていた。

26)この規制に関しては、余部鉄橋のみに適用される特例だったとの証言もある。

27)二〇〇五年一二月二七日付け「しんぶん赤旗」。

28)二〇〇五年一二月二七日付け「読売新聞」。同記事は、JR東日本の会見内容として、二〇〇二年六月から事故の発生した二〇〇五年一二月二五日までの三年半に九八回の運転規制があったとしている。

29)安田浩一「JRのレールが危ない」及び二〇〇六年一月七日付け「動労千葉DC通信」。

30)CTC 列車集中制御装置。線路上に設置した列車検知装置からの情報を基に、CTCセンターと呼ばれる運行管理センターが各列車を一括してコントロールするためのシステム。

31)国土交通省Webサイト「鉄道の技術基準の整備」(http://www.mlit.go.jp/tetudo/anzen/07_05.html)

32)前掲Webサイト『法令から見たATC・ATS~規制緩和と新省令実施』。

33)「鉄道ジャーナル」第四七九号(二〇〇六年九月号)。