●徹底した労働者いじめと「全員解雇・選別採用」

「国労が崩壊すれば総評も崩壊することを明確に意識してやったわけです」。

1996年12月、分割民営化を実行した中曽根康弘元首相が雑誌の取材に対しこう答えている。特定の労働組合を狙い撃ちした解雇は昔も今もあらゆる労働法令を踏みにじる不当労働行為だ。にもかかわらず、中曽根は違法行為という認識もなく、白昼公然と首切りを自慢している。分割民営化に反対する国労(国鉄労働組合)の労働者らを「人材活用センター」と称する労働者いじめ組織に送り込む。草むしりなど鉄道と無関係な仕事をさせ、労働者から鉄道員としての誇りを奪う。いったん全員を解雇し、会社への「忠誠」を誓った者だけを選別して新会社に採用する――国鉄分割民営化は最初から国家的不当労働行為のオンパレードだった。JR本州3社は労働者を減らしすぎ、発足当初から定員割れで発足。解雇し国鉄清算事業団に送ったはずの国労組合員らを採用せざるを得なかったのは皮肉というほかない。

この間自殺に追い込まれた国鉄労働者は少なく見積もっても100人を超えた。物言う労働組合は解体され、日本の全労働者を「賃金定額制使い放題」のどん底に追い込む新自由主義「構造改革」のきっかけとなった。

国鉄職員全員をいったん解雇、国鉄清算事業団に移籍させた後、国鉄当局が事前に新会社の採用候補者名簿に掲載した者だけを「選別」して新会社に採用する――国鉄改革法23条に巧妙に盛り込まれた「全員解雇・選別採用」方式は、裁判所から国鉄総裁室法務課調査役に「出向」していた江見弘武判事が考案したものだったことが後に突き止められた(注1)。国鉄「改革」関連法案が1986年11月28日、参院本会議で可決・成立する際には、「各旅客鉄道株式会社等における職員の採用基準及び選定方法については、客観的かつ公正なものとするよう配慮するとともに、本人の希望を尊重し、所属労働組合等による差別等が行われることのないよう特段の留意をすること」とする附帯決議が採択されたが、気休めにもならなかった。この「全員解雇・選別採用」方式はその後の社会保険庁、JAL(日本航空)の不当解雇でも繰り返された。

被解雇者がJRを訴えた解雇撤回訴訟は、最高裁で5人の裁判官の評決が3対2となる僅差で惜しくも敗訴した。国鉄を法的に継承したのは国鉄清算事業団であり、JR「新会社」は新規に設立されたものであるから国鉄とは無関係で責任はない、とする国鉄改革法の条文によって被解雇者はJRへの復職を阻まれた。それでも裁判長を初めとする2裁判官は「国鉄の鉄道業務を実質的に引き継いだのはJR各社なのに、その責任をJRが負わないでよいとする論理はおかしい」としてJRの責任を認めた。JRの責任がないとした3裁判官も、国鉄清算事業団は責任を免れないと異例の言及をした。

それならば、と被解雇者らは国鉄清算事業団を引き継いだ日本鉄道建設公団を相手に解雇撤回を求める裁判を起こした(鉄建公団訴訟・鉄道運輸機構訴訟)。分割民営化に賛成・協力した組合と、反対・非協力だった組合の間にあまりに大きな新会社採用率の差があるのを裁判所も不審に思ったようだ。2008年6月2日、筆者が仕事を休んでまで傍聴した鉄建公団訴訟控訴審(東京高裁)での証人尋問では、元国鉄職員局で職員の新会社採用業務を担当していた葛西敬之証人(現・JR東海代表取締役名誉会長)に対し、裁判官が次のように尋ねた。

「JR九州について見ると、〔分割民営化賛成の〕鉄労、動労の採用率は100%で、〔反対の〕国労は40%であるが、これはどのように理解したらいいのか」。

この質問に対し、葛西は「国労組合員には様々な規律違反や、妨害行為などがあったため、そのようになったと認識している」としらばっくれ、組合差別を否定した。「本人の知識、技能、適性等を総合的に評価して、本当にこれほどの差になると証人は思っているのか」との裁判官の追加質問にも、葛西は「そう思っている」と平然と証言した。

結局、この裁判では、原告1人当たり500万円の支払いを命じた1審判決が維持された。裁判所は葛西の「組合差別否定」を信用せず、事実に基づいて組合による採用差別があったことを認めた。

●凄まじい会社間格差

民営化初年度(1987年度)決算で、JR7社の営業収入全体に占めるJR北海道の割合はわずかに2・5%。JR北海道全体の営業収入(919億円)は東京駅の収入(約1000億円)より少なく、JR東日本1社だけでJR7社の営業収入の43・1%を占めていた。

この経営格差は、30年を経てさらに拡大している。JR東海の鉄道事業営業収益は5556億円であるのに対し、JR北海道はマイナス483億円。3島会社とJR貨物を合わせた4社の営業損失は741億円だが、本州3社で最も収益構造が脆弱なJR西日本でさえ1242億円と4社合計の営業損失を大幅に上回る営業収益を上げている。これは、3島+貨物の全体をJR西日本だけで救済でき、お釣りが来ることを示している。30年で強い会社はより強く、弱い会社はより弱くなった。

この凄まじい格差の象徴がJR北海道だ。2016年11月、島田修社長が記者会見し、全路線の営業キロの半分に当たる1200キロメートルが同社の「単独では維持できない」と発表した。分割民営化に伴って全営業キロの3分の1が廃止となった北海道で、今また残った路線の半分が切り捨てられようとしている。

北海道では、存続している路線でも駅無人化、減便などの徹底的な合理化が進む。JRの減便で沿線の高校では部活動はもちろん、授業もまともに成立しないケースも出ている。病気の人や高齢者が通院さえあきらめざるを得ない深刻な事態も各所で起きている。廃線が提案された路線の沿線では「JRがなくなったら北海道から出て行かざるを得ない」という住民もいる。地域にとって最後の公共交通であるJRの廃線は、地域社会を崩壊に追い込むものであり、認めることはできない。

●北海道に次ぎ四国でも

JR四国でも、会社側が路線別の収支を公表する構えを見せている。北海道に続きローカル線廃止が問題になるのは確実だ。

2月8日の衆院予算委では、麻生太郎副総理兼財務相が「7分割して黒字になるか。なるのは(本州の)3つと当時からみんな言っていた。根本に手を付けずに解決するのは無理」と答弁するなど、自民党内からさえ分割民営化の誤りを認める発言が出ている。だが政府与党は分割民営化は成功との立場を崩さず、具体的な見直しには言及しない。環境破壊をもたらすだけのリニア新幹線に投入する3兆円の予算があるなら、JRローカル線の救済と分割民営化の見直しにこそ配分すべきだ。

国民の公共交通であった国鉄を解体し、新自由主義を社会の隅々にまで浸透させ、労働者、乗客・利用者、地方にすべての犠牲を押しつけ、利益はJR株主・経営者と財界が総取りしてきた「犠牲のシステム」。これこそ30年を通じて見えてきたJRの真実だ。

分割民営化直前、自民党が新聞各紙に掲載した意見広告。「ローカル線もなくなりません」「ブルートレインなど長距離列車もなくなりません」の約束は破られた

●矛盾集中した西日本

安全問題に話を移そう。国鉄分割民営化後、JRが関係する乗客死亡事故は4件発生している。中央線東中野駅事故(1988年、死者2名)、信楽高原鉄道事故(1991年、死者42名)、尼崎脱線事故(2005年、死者107名)、そして羽越線列車転覆事故(2005年、死者5名)だ。事故の件数、死者数いずれを見てもJR西日本が圧倒的に多い。

信楽高原鉄道は、国鉄再建法に基づく第1次特定地方交通線、信楽線を転換した第三セクター鉄道だ。14・8キロメートルの全線に行き違いのできる設備はなく、1本の列車が往復するだけのミニ鉄道は、91年に開催された「世界陶芸祭」で一変。JR西日本からの臨時直通列車を運転させることになり、すれ違いができる設備(小野谷信号場)を途中区間に設けた。だが、信号設備の設置にミスがあり、上下列車が正面衝突する大惨事を招いた。

この事故では、遺族への補償金32億円をJR西日本と信楽高原鉄道が折半して支払ったが、JR西日本は「赤信号のまま列車を発車させた信楽高原鉄道に事故の責任がある」として民事調停を提起。訴訟までちらつかせながら賠償負担を信楽高原鉄道に押しつけようとした。

赤字線として一度は切り捨てたはずの信楽線を金儲けイベントの時だけ徹底的に利用し、事故が起きると責任・賠償から逃れようとしたJR西日本の姿勢は断じて許されない。

●「稼ぐ」が方針 「株式会社としてのあるべき姿」でむき出しの利益優先経営に

「株式会社としてきちんとした経営をやった方が利用者や株主のためになるというあるべき姿を示すことが大切。今世紀中には何とか完全民営化が実現するとみている」。

民営化後、JR西日本の第2代社長として新会社を「軌道に乗せた」井手正敬氏から経営を引き継いだ南谷昌二郎社長(当時)が1997年7月、このように述べている。当時、京都新聞で連載されていた企業経営者のインタビュー特集「私の経営論」でのことだ。信楽高原鉄道事故からわずか6年、事故遺族の心の傷もまだ癒えない時期に、南谷氏は株式会社としてのきちんとした経営(別の言葉で言い換えるならば利益最優先の経営)こそがあるべき姿だと言い切ったのだ。

当然、そのようなトップの下で、信楽事故の反省をしないJR西日本ではその後も事故が続発する。2002年には、列車にはねられ負傷した中学生を救助するため線路内にいた救急隊員が別の列車にひかれる事故が発生。2005年4月には、ついにJR最大の悲劇となる尼崎脱線事故が起きた。

この事故は、塚口〜尼崎間で、制限速度70キロメートルの急カーブを120キロメートル近い速度で通過した速度超過が主因とされた。違反を起こした運転士を運転業務から外し、1日中反省文を書かせるなどの懲罰的「日勤教育」が、労働者締め付けとしてクローズアップされ、JR西日本は再び批判を浴びた。

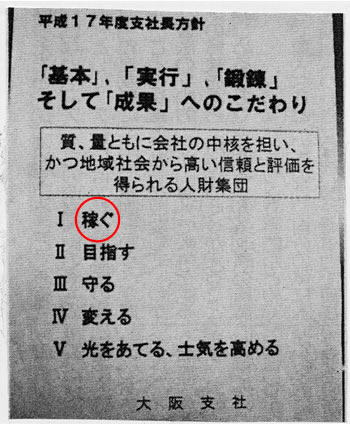

JR西日本は、事故が起きた2005(平成17)年度の大阪支社長方針のトップに「稼ぐ」を掲げていた。安全のためであっても、労働者が列車を遅らせたり止めたりすれば懲罰的日勤教育を受けさせられる。乗客・労働者の生命より金儲け優先の企業体質が事故を招いたことは明らかだ。

この方針を決めた事故当時の責任者、橋本光人大阪支社長は、引責辞任したように見せかけながら、事故からわずか1年後の2006年7月には子会社「JRサービスネット金沢」の専務として天下り。JR西日本役員が国土交通省航空・鉄道事故調査委員会(事故調、現在の運輸安全委員会)の委員に接触、最終報告書案を事前に聞き出そうとする「事件」も2009年に起きている。尼崎事故遺族から「反省が全く感じられない」との声が上がったのは当然だ。

尼崎事故が起きた2005年度の大阪支社長方針。「稼ぐ」がトップだ

同じ年に起きたJR東日本の羽越線列車転覆事故は、暴風警報が発令されるほどの状況で、減速もせず列車を100キロメートル近い高速で走らせたことが原因とされた。JR東日本では、強風で危険と判断される場合に列車を止める権限が現地の駅長に与えられていたが、事故直前の2002年、この権限を奪う運転規則の改悪を実施する。尼崎事故の教訓は生かされなかった。

2011年には、JR北海道の石勝線のトンネル内で特急列車が出火、全焼する事故が発生。奇跡的に死者が出なかったが、JR北海道の経営危機を受けて社内に設けられた「JR北海道再生推進会議」は、民営化後30年間、JR北海道が安全投資に回すべき費用を、高速バスや航空機との競争のため高速化に充てていたことを認めた。

JR史上最悪の悲劇となった尼崎脱線事故では、兵庫県警が業務上過失致死傷容疑でJR本社などを強制捜査。2009年、神戸地検は事故当時の本社安全本部長だった山崎正夫社長を起訴。同じ年に導入された強制起訴制度(注2)に基づいて、事故遺族が行った告訴・告発を受け、2010年3月、神戸第1検察審査会は井手、南谷両氏に垣内剛氏を加えた歴代3人の社長を「起訴相当」とする2回目の議決を公表。3社長は強制起訴制度の適用を受けることになった。国鉄を分割して生まれた「国策企業」JR西日本は、神戸地検に起訴された山崎氏と合わせ、第2代から第5代までの4社長が揃って刑事被告人となるという前代未聞の事態を迎えることになった。

JR西日本社長の裁判は、山崎氏が1審・神戸地裁で無罪、検察側の控訴断念で確定する。検察審査会の議決によって強制起訴となった3社長は1審・神戸地裁、控訴審・大阪高裁がいずれも無罪となり、現在、検察官役の指定弁護士が上告し最高裁で係争中だ。事故の予見可能性を指定弁護士側が証明しなければならないことに加え、「疑わしきは被告人の利益に」(最高裁白鳥決定)の原則が「社会的強者」である企業の犯罪にも適用される刑事裁判の困難さも浮き彫りになった。だが、たび重なる事故とローカル線切り捨てによってJR民営7社体制は今や風前の灯火に見える。今後の裁判の行方はなお予断を許さないが、どのような判決になるとしても、私たちが国鉄分割民営化について「失敗」との結論を変える必要性はないであろう。

●JRだけの責任か?

安全向上のためJRを指導する立場にありながら、国は数々の安全規制を緩和した。特に2002年の「改正」では省令からほとんどの数値規制がなくなり行政通達に「格下げ」。安全確保も国の責務から鉄道会社の「企業努力」に格下げされた。こうした国の姿勢もJRの暴走の背景にある。国の責任も重大だ。

利益のために民営化・規制緩和を推進する新自由主義政策では生命も安全も地域公共交通も守れない。新自由主義を葬り去り、真の「公共交通」を復権させることが必要――JR30年の歴史から私たちが汲み取るべき教訓だ。

注1)ついでに述べておくと、江見弘武はこの「功績」が認められ、裁判官を退官後は葛西が支配するJR東海の常勤監査役に「天下り」している。2016年現在も常勤監査役を継続中(参考:JR東海サイト「役員体制」より)。

注2)起訴議決制度 司法制度改革の一環として裁判員制度と同時に導入された。検察が不起訴とした事件について、被害者や第三者による審査申し立てを受け、検察審査会が審査。起訴相当との議決後、検察が再び不起訴とした場合には検察審査会が再審査。再び「起訴相当」の議決が出た場合、被審査対象者は強制的に起訴される。起訴後は裁判所の指定した弁護士が検察官としての職務を行い、有罪の立証、論告、求刑などの訴訟事務を行う。

(2017年5月20日 「地域と労働運動」第201号掲載)