●航空管制官は増えたが

2024年1月、羽田空港で起きたJAL機と海上保安庁機の衝突事故では両機が完全に焼失。JAL機側には奇跡的に死者を出さなかったが、海保機乗務員6人のうち5人が死亡した。

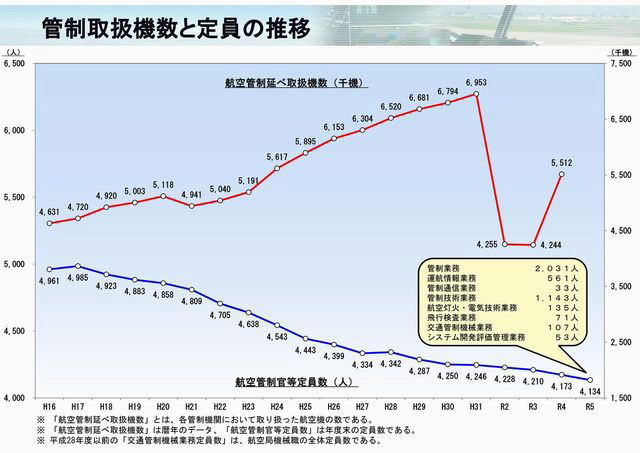

事故の過程で浮かび上がったのが人命軽視、効率優先の航空行政だった。国内空港での航空管制官が取り扱った航空便数は、463万1千機(2004年)から、コロナ禍直前の2019年には695万3千機へ、1・5倍に増加した。一方で、管制官等など航空安全に関わる国土交通省職員は同時期に4961人から4246人に15%も減少。この結果、職員1人当たりの負担は1・8倍に増えた。起こるべくして起きた事故だった。

<資料>完成取扱機数と定員の推移(国土交通省) ※クリックで拡大

管制官も加入する国土交通労働組合が管制官の増員を求めるなどの動きを受け、国交省は2024年7月から羽田、成田、関空、福岡、那覇の主要5空港で管制官を14人増員した。

一方、航空各社の取り組みは遅れている。羽田事故を起こしたJAL便は、年始の繁忙期ということもあり、偶然、ドア数と同人数の客室乗務員を配置していた。すべてのドアに客室乗務員を配置できたことが素早い緊急脱出につながった。だが、客室乗務員のドア数と同数の配置は日本では義務化されておらず、現状ではドア数未満の客室乗務員数で運行されている便も多い。また、海外では客室乗務員を保安要員と位置づけている国もあるが、日本では「接客要員」扱いだ。いずれもJHU(JAL被解雇者労働組合)などが改善を求めているが、いまだ実現していない。

JALを中心にパイロットの飲酒も相次いで発覚。123便事故以降、日本の航空会社で乗客死亡事故は発生していないが、今後は予断を許さない。

●新幹線でトラブル続発

東北新幹線で併結運転されている「はやぶさ・こまち」の連結器が走行中に外れる事故がこの1年で二度起きた。2024年7月には、東海道新幹線豊橋~三河安城間で保線車両同士が衝突し、始発から終日運休となった。東海道新幹線が事故で丸1日運休したのは1964年の開業以来、初の異常事態だ。JR各社で人減らしや外注化による合理化は極限まで進められている。いずれ大事故発生は避けられない。

先の参院選で、排外主義を掲げる参政党が議席を伸ばしたが、新幹線の夜間保線作業に多くの外国人労働者が関わっていることは指摘しておく必要がある。重い車両が高速走行する新幹線では、わずか0・1㍉㍍の線路のゆがみも事故につながる。日本人の多くが寝静まった深夜から未明、新幹線の安全を守っている外国人労働者がいなくなれば「日本の大動脈」もその機能を失う。

●地方路線を残すには

コロナ禍以降、JRは黒字を回復した本州3社含め、ローカル線切り捨てに乗り出している。津軽線(青森県)の一部区間、久留里線(千葉県)のバス転換が決定。改定「地域公共交通活性化再生法」に基づく協議会入りした芸備線一部区間では、列車増発の効果を見極める実証実験が始まっている。

そのような中、私は、10月4日~5日にかけて山口県岩国市で開催された「全国鉄道資源活性化サミット」に参加した。未成線・廃線・現役ローカル線の活性化に取り組む地域が、その活性化事例について報告し・情報共有するもので今回が5回目の開催となる。

2020年7月の大雨災害により一部区間で不通が続くくま川鉄道(熊本県・旧国鉄湯前線)は、2026年度中の全面復旧に向けた工事が行われているが、ローカル線にありがちな「災害廃線」ではなく復旧を選んだ理由に感銘を受けた。

『くま川鉄道が不通になった後、沿線の4つの高校の生徒(850人)のために代行スクールバス13台を運行しているが、朝夕の通学時間帯だけなのに6億円もかかる。下校時刻が変更になってもスクールバスの運行時刻は通常と変わらないため、学校が午後1時で終わる試験の日、通常通り午後4時にならなければ来ないバスを、生徒たちが3時間もバス停で待つ姿を見て、これで6億円は割に合わないと思った。くま川鉄道が走っていれば、列車は1時間に1本あるので、下校時間が変わっても、生徒たちは1時間待てば列車で帰宅できる。ローカル線の本当の価値に気づいたのはこのときだった』。

鉄道と道路のどちらも走行できるように、マイクロバス車両をDMV(Dual Mode Vehicle=鉄陸両用車)に改造し、投入した阿佐海岸鉄道(高知県)からも報告があった。阿佐海岸鉄道は、ほぼ同時期に開業した土佐くろしお鉄道阿佐線(後免~奈半利)とともに、旧国鉄「阿佐線」として計画されたが中止となった経緯がある。工事凍結となった路線であっても、国鉄以外の営業主体が現れた場合には工事再開を認めるとした国鉄再建法14条の規定に基づき、後免~奈半利と海部~甲浦(阿佐海岸鉄道)の2区間のみが1990年代に入って相次ぎ開業した。だが、奈半利~甲浦の両駅間は鉄道でつながらないまま終わったため、そこをDMVで結ぶ構想が具体化。2021年12月にDMV運行が開始された。

DMVはマイクロバス車両の改造で、通常の鉄道車両と比べて車体が小さく軽い。通常の鉄道用信号設備では走行位置を検知できないため、通常列車とは同時走行できない。通常列車の運行をあきらめ、DMVに特化して生き残りを図る背水の陣だった。

DMV運行開始からまもなく4年を迎えるが、結論から言えばこの「賭け」は吉と出た。通常の鉄道車両と比べ、DMVの乗車定員は3分の1程度に過ぎないにもかかわらず、導入後、利用客は逆に増えたという。沿線から少し離れた地域には顕著な影響は見られなかったものの、沿線地域に限れば「以前より利用客、売上が増えた」と回答した観光関係者が全体の実に9割を占めた。こちらも嬉しい報告となった。

輸送密度の低下や赤字幅の拡大を理由に、ローカル線の廃止を提案する鉄道事業者に対し、これまでの廃止反対運動が「鉄道路線地図から自分の町が消えれば、この町はないことにされ、寂れる」「高校生が通学できなくなる」といった情緒的な議論中心だったことは否めない。このため廃線反対派は、常に廃線容認派から「ノスタルジー」との批判にさらされる一方、これに対する対抗手段をなかなか持ち得なかった。

風向きが変わってきたのは、地域公共交通活性化再生法「改正」案が国会で審議された2023年頃からである。クロスセクター分析(後述)を行うことの重要性が議論された。

今回のサミットでくま川鉄道、阿佐海岸鉄道が行った事例報告は、クロスセクター分析という単語こそ使っていないが「子どもたちが3時間も待たされる代行スクールバスに6億円。鉄道復旧なら1時間で帰宅できる」「沿線地域の観光関係者の9割が、DMVで利用者、売り上げが増えたと回答した」等の事実やデータをきちんと収集し、鉄道の災害復旧やDMV導入の根拠としていることを、私は大変心強く感じた。

●クロスセクター分析とは

ここで、今後、公共交通の存続に向け鍵を握ると思われるクロスセクター分析についてやや詳しく述べておきたい。

2023年に一部改正された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」(活性化再生法)の運用方針に当たる「地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針」(国交省)に明示された。『(公共交通の価値の)評価に当たっては、地域公共交通が、経済振興や健康・医療、福祉・介護、教育、環境等の他の行政分野における公的負担額を間接的に軽減しているクロスセクター効果があると考えられることから、単に事業・施策を実施した結果であるアウトプットのみに着目するのではなく、その実施により交通が生み出す成果であるアウトカムに着目することが重要である』としている。

また、「改正」活性化再生法成立に当たって、衆参両院国土交通委員会では附帯決議が採択されたが、衆院の附帯決議では『(地域公共交通)再構築協議会の協議においては、地域公共交通が失われることによる、新たに生じる医療機関へのアクセスコストの増加、観光業への打撃、商業的な損失、地価の下落、就学機会の制限による人口構成の変化等、広範なクロスセクター効果について十分に検討を行うこと』とされた。

クロスセクター分析は、従来の費用便益分析の範囲を超え、公共交通が地域社会経済に与える外部経済効果(間接的利益)、外部不経済効果(間接的不利益)まで含めた「多面的価値」の測定を行う手法である。

盛り込むべき具体的な項目については、「地域公共交通 赤字=廃止でいいの?」と題した近畿運輸局作成のパンフレットに記載されている。福崎町のコミュニティバスの存廃論議では、コミュニティバスを廃止した場合、医療(病院送迎バスの運行や医師による往診費用)、商業(買い物バスの運行や移動販売に要する費用)、教育(スクールバス運行費)、財政(地価下落による税収の減少、注)、建設(公共交通廃止で交通渋滞が激化することによる新たな道路建設費用)、環境(温室効果ガス削減効果の喪失)、地域コミュニティの維持(外出支援事業に要する費用)など、実に様々な分野で幅広い費用・損失がコミュニティバスの廃止に伴って新たに発生すると算出された。

これらの費用・損失を総合的に勘案した結果、コミュニティバス運行にかかる費用から運賃収入を差し引いた差損に対する補助金が1690万円/年。一方、コミュニティバスを廃止した場合、これらの全分野にかかる代替費用に2330万円/年かかるとの結果になった。コミュニティバスを運行補助によって維持するほうが640万円/年も安くなることが判明したのである。福崎町がコミュニティバス存続を決める大きな決め手となった。

●広がる「多面的機能」への認識

余談だが、今回参加した「全国鉄道資源活性化サミット」には、過去4回の会場にはほとんど見られなかった若い女性参加者が目立った。ゲスト招請されていた鉄道系人気Youtuberの「推し活」らしいとわかった。夕方の交流会で同じテーブルになった「推し活」参加者に、鉄道が地域に様々なプラスの影響をもたらしていることを話すと「それって(鉄道の)多面的価値って話ですよね」という反応があって驚いた。

一般市民にもわかりやすい形で、人気Youtuberがそのような情報発信をしてくれているのであればこんなありがたい話はない。「赤字なら廃止」一択だったローカル線に、一筋の光が見えた気がする。

注)例えば、「駅前」と広告に書くことによって5000万円で売れていた分譲マンションが、鉄道廃止により「駅前」と書けなくなった結果、3000万円でしか売れなくなった場合、その差額2000万円を不動産価格の下落とし、これに伴って発生する地方自治体の固定資産税の減少分を、鉄道廃止による損失とみなしてクロスセクター分析に加えることもできる。

(2025年10月25日 「地域と労働運動」第302号掲載)