本稿執筆時点で、選挙から1か月が経過した。この間、あらゆるメディアで様々な論評が行われてきた。その多くが「自民党の終わりの始まり」「長かった自民党時代の区切り」というものだが、こうした論評は過去、与野党伯仲状況の出現や自民党の下野のたびに繰り返されてきた。1993年の細川非自民連立政権成立や、2009年の民主党政権成立の際にも同じような論評が見られた。

だが、そのたびに自民党は態勢を立て直し、政権に復帰。しぶとく支配を維持してきた。それに比べると、負け幅も小さく自民党が政権を失ったわけでもない今回の選挙結果をもって自民党政権の終わりと論評するのは早計に過ぎると考える。

一方、今回の自公政権の敗因を分析すると、1993年や2009年とは様相が大きく異なっている部分もある。実はこの「前2回との相違点」こそ、自民党の今後の衰退を決定づける要因になるかもしれないが、それについては後述する。全体を通してみると、自民党が今後、衰退から消滅に向かうかどうかは五分五分だというのが正直な印象だ。

●「躍進」した国民民主党、参政党

まず基本的な数字から確認しておこう。投票総数は6年前(投票率48・80%)に比べ約850万票、3年前(同52・05%)からでも約550万票増えている。

各政党の勢力が分かる全国比例区の数字で見ると、自民党は総投票数が増えている中で、6年前から510万票、3年前から560万票減っている。固い組織票の公明党も100万票以上減らし、521万票にとどまった。

大きな変動があったのは野党側である。立憲民主党は3年前から約56万票増えてはいるが、740万票。国民民主党(762万票)、参政党(742万票)の後塵を拝し、野党第3党へ後退した。事実上の小選挙区である地方の1人区で大幅に議席を増やしたことで改選前議席を維持したが、各メディアの「議席増」との事前予測を覆す低迷ぶりだった。「政権批判票の受け皿になることができなかった」とする同党の総括は正しいと考える(同党内部では「敗北と書くべきだ」との意見も多いが、ここではそれには触れない)。

参政党は比例代表での大量得票で、選挙区・比例代表合わせて14議席を獲得。非改選の神谷宗幣代表と合わせ15議席と、無視できない勢力となった。全国比例区での得票数だけで見ると「野党第1党」となった国民民主党は選挙区10、比例7の計17議席を獲得。非改選5と合わせると22議席となり、予算を伴わない法案を提出できる20議席を単独で上回った。国民、参政2党合計では37議席となり、往時の維新に匹敵する。予算を伴う法案を提出できる50議席には及ばないが、政局を左右するには十分な勢力であり、警戒が必要だ。

2022年参院選における全国比例区得票との比較で見ると、国民は440万票、参政は560万票も増やした。この他、れいわ新選組(総得票数389万票、前回比+150万票)も比例票を増やしている。日本保守党は今回が国政初挑戦であり、獲得した298万票は純増ということになる。

●「日本人ファースト」の虚実

今回参院選公示前までは、自民党の裏金問題や市民生活を苦しめている物価高、「令和のコメ騒動」を引き起こした自民党農政や減反政策の是非が主要争点になるものと見られていた。だが、参政党が掲げた「日本人ファースト」なるものがこれらを吹き飛ばしてしまった。

私は、ついに来るべき時が来たとある種の覚悟を決めた。「〇〇ファースト」に代表される排外主義的スローガンは欧米諸国を席巻しており、日本だけがその例外であるとは考えられないからである。

日本政府は、安倍政権時代から、技能実習生やインバウンド拡大などの政策によって、滞在期間の長短を問わず外国人受け入れ路線を進めていた。政府は公式には移民政策と認めていないが、多くの市民が事実上そのように受け止めたことは想像に難くない。

実際、外国為替相場の記録的な円安もあいまって、コロナ禍後、インバウンドは急回復を見せている。2025年上半期(1~6月)に日本を訪れた外国人観光客は2000万人を超えており、このペースを維持すれば年間4000万人の突破は確実な情勢だ。

2016年、当時の安倍政権は「2020年度にインバウンド4000万人」の目標を掲げた。コロナ禍があり2020年に達成はできなかったが、それがなければできていた可能性が高い。「2030年までに6000万人」という政府目標についても、日本の人口の半分に相当するとてつもない人数であり、私は当初、荒唐無稽だと思っていた。だが、このままの勢いで推移するならまさかの目標達成も視野に入る状況になってきた。

あまりの急激なインバウンド拡大は、各地で大きなひずみを生みだしている。私はもともと公共交通問題を長く追ってきたため、観光業界の動向も常に注視してきたが、コロナ化直前の2019年ごろからは「京都市営バスが外国人観光客で占拠され、市民が乗れないのは本末転倒だ」「北海道・ニセコであらゆる商品・サービス価格が高騰し、日本人には高くて手が出せない。それ以前に街に外国語の看板ばかりで日本語の看板がない」などの不平不満が聞こえるようになっていた。観光公害(オーバーツーリズム)という言葉が登場し、行き過ぎた観光公害に苦しむ京都などでは、「外国人観光客を規制すべき」「京都市営バスに二重運賃制(外国人だけ高い運賃)を導入できないか」といったことまで公然と論じられる状況になっていた。京都に限らず国内主要観光地で「金払いのいい」外国人観光客を厚遇する一方、国際比較で相対的に貧しくなり「金払いの悪くなった」日本人観光客に嫌な顔をする本末転倒の商店なども出始めていた。

そうした状況でコロナ禍を迎え、客の途絶えた観光地の苦境が伝えられるようになっても「日本人を冷遇した報いだ」としてそれほどの同情は得られていなかったように見える。むしろ「GO TO キャンペーン」が税金を使って行われたことに対する反発は、インターネットを中心に無視できない勢いで拡大していた。

これには、すでに私が本誌をはじめあちこちで述べてきたように「利権構造」がある。自民党のかつての支持基盤だったゼネコンなどの建設業界は地盤沈下が著しく、土木・建設業従業者は492万人程度(国交省調べ)であるのに比べ、観光業界従業者は900万人に達するとの試算もある。しかし、この数字は東京都心にあるコンビニまで「観光客が立ち寄っている」との理由で観光業に含めるなど「水増し」されている。単なる販売店などは含まず、純粋に観光目的で事業を行っている人々の数だけを抽出した「673万人」(観光庁資料)が観光業従事者数の実態と見るべきだが、それでも建設業従業者を大幅に上回っている。

要するに、自民党政権にとっては今や土木・建設系公共事業よりも「GO TO キャンペーン」をやるほうが「票が出る」という実態がある。観光業界を潤すためのインバウンド抜きには政権維持ができない状況になっているのである。「観光公害」に対処する気は、自公政権にはさらさらないと見ておくべきだろう。

政治的無関心層をはじめ、多くの一般市民がインバウンドにうんざりし始めたこの絶妙なタイミングで「日本人ファースト」の主張が出てきたことに、私は、参政党・神谷代表の政治的嗅覚の鋭さを指摘せずにはいられない。「日本人ファースト」は、まさにこのタイミングで打ち出すのが最も効果的であり、3年早くても遅くてもこれほど有権者、とりわけ保守層には「刺さらなかった」だろう。

もちろん、参政党に投票した有権者全員が「日本人ファースト」に賛成して投票したと無邪気に信じるほど私は単純ではない。そこには、長年の政権担当で制度疲労を起こした自民党に対する保守層の素朴な忌避感情があったことも見逃せない。参政党に投票した保守層の多くも、職場に外国人労働者がいたり、行きつけのコンビニで店長以外の全員が外国人店員だったりという経験は、程度の差はあれしているはずだ。日本経済が彼ら抜きに成り立たないこと、日本人のだれもやりたがらない「3K」(きつい・汚い・危険)職場で彼らがエッセンシャル・サービス(必要不可欠なサービス)を提供していること、そしてその故に日本人失業者とは労働市場でそれほど競合していないこと等も、肌感覚で理解しているはずである。

とはいえ、参政党に対する警戒感はすでにあちこちから表明されており、本誌の今号誌面で私以外に言及している方もいるかもしれない。ナチスも最初は実現可能とは思えないような極端な政策を掲げる弱小政党として、取るに足りないと思われていた。ところが、1930年代に入ると急速に支持を広げ、1933年の総選挙で48%の得票を得て第1党となった党首ヒトラーはついに首相に上り詰める。

第1次世界大戦で敗戦国となったドイツに押し付けられた巨額の賠償と、それによって生じたハイパーインフレ・物価高にワイマール体制で政権を担当した社民党が何ら手を打てなかったことが原因との指摘は見逃せない。実際、社民党政権下で800万人といわれた失業者を、ナチスが政権獲得後、公共事業による雇用創出で200万人に減らしたことがナチスの求心力を飛躍的に高めたのである。「俺たちが貧しいのはユダヤ人のせいだ。ユダヤ人を追い出しドイツ人に仕事を」(ナチス)と「俺たちが貧しいのは外国人労働者が低賃金で我々の仕事を奪い、高齢者が社会保障をやりたい放題に使っているからだ。外国人と高齢者を追い出し現役世代に手取りを」(国民民主党)との主張があまりに似過ぎていて背筋に悪寒が走る。

外国人労働者を追い出し、高齢者を安楽死させた後の社会で何が待ち受けているか想像してみることはそれほど難しくない。それと同時に、私たちは、日本共産党をはじめとする左派が揃いもそろって大幅な退潮を見せた理由について、反省的に考察する必要がある。だがこの点については、単独で取り上げることがふさわしいテーマであると考えられることから、次号以降で改めて論じたいと思う。

●神谷代表についての雑感

蛇足になるが、躍進を成し遂げた参政党・神谷代表について思うことを述べておきたい。

意外かもしれないが、私は神谷代表のことは人間的には嫌いではない。むしろ親近感すら覚える。「日本三大タブー」である政治・宗教・プロ野球の話題にさえ踏み込まなければ、懇親会では楽しくやれそうな気さえする。

全国転勤の職業人生の大半を地方勤務で過ごし、地方の空気を体感している私から見ると、神谷代表のような人物は地方では根強い人気がある。勉強は嫌いだし得意でないことは本人も自覚しているが、地域・地元の祭りで「誰か、神輿を担ぐ奴はいねぇか」と声が掛かれば「俺やるっすよ」といの一番に手を挙げる。私の世代が中高生のころは、目立つ格好で学校内を練り歩き「気のいいヤンキー(不良を表す若者用語)」としてファンも多い半面、「不真面目・下品・乱暴で大嫌い」だとして、真面目な生徒からは疎まれ、敬遠されてもいた。私より上の世代なら「ああ、同級生の〇〇のことか」と該当する人物の1~2人は思い出すだろう。

地元の祭りが女人禁制なことも意に介さず、婚約者が「夫婦別姓にしたい」とでも言いだそうものなら「何だよお前、名前が変わるのは女の幸せだろ? 俺と一緒の名前に変わって嬉しくないのかよ」と目をキラキラ輝かせながら、何の悪気もなく言い放つ。大都市住民には理解しがたいかもしれないが、地方にはこうした空気が今も根強く残る地域もある。神谷代表の言動が、そうした地方の空気にぴったりとマッチしたことも参政党躍進の背景にあると思う。

参政党は、300小選挙区すべてに支部長(=立候補予定者)を立てられるほどの勢力に成長している。単にネット人気が高いだけで、旧同盟系労働組合の基礎票以外には、浮動票しか期待できない国民民主党よりもはるかに手ごわい勢力になる可能性がある。一方、公明・共産などの組織型政党が、単に全国組織が整っているだけでは勝てなかったように、組織があれば常勝政党になれるというわけでもない。参政党の今後に関しては「必要以上に侮らず、しかし必要以上に恐れず」の対応が必要だと考える。

●一党優位政党制から「分極的多党制」へ

昨年の衆院選に続き、今回参院選でも自公政権が過半数割れし、少数となったことで、55年体制成立以来、日本人がなじんできたこれまでの政治風景には大きな変化が避けられない。

衆院に先に提出しなければならない予算案を除けば、どんな議案も衆参どちらから先に審議を始めても構わないが、自公両党は参院先議で通過させた議案を衆院に送付し、野党に譲歩を迫る手法も使えなくなった。自公両党は引き続き与党として政権を維持する可能性が高いが、これまで以上に与野党協議を通じた国会運営が必要になる。政策ごとに賛成してくれる野党を変える「部分連合」の可能性が最も高いが、これは、議会制民主主義が成熟している欧州諸国では、半世紀も前から当たり前に行われていることだ。その意味ではようやく日本も国際基準に近づいたことになる。

1993年の細川非自民連立政権には、8政党が参加して当時の日本国民を驚かせたが、さすがに8党連立は極端だとしても、4~5党が連立する政権であれば、比例代表制メインで小党分立が当たり前の欧州諸国では必ずしも珍しいことではない。

自民党が何度も「終わり」と言われながらも、その都度復活し、しぶとく生き残ってきたこと、しかし今回の自民党の敗北の原因が過去2回の下野時とは大きく異なっていることは冒頭で少しだけ触れた。最後に、この点に触れておきたい。

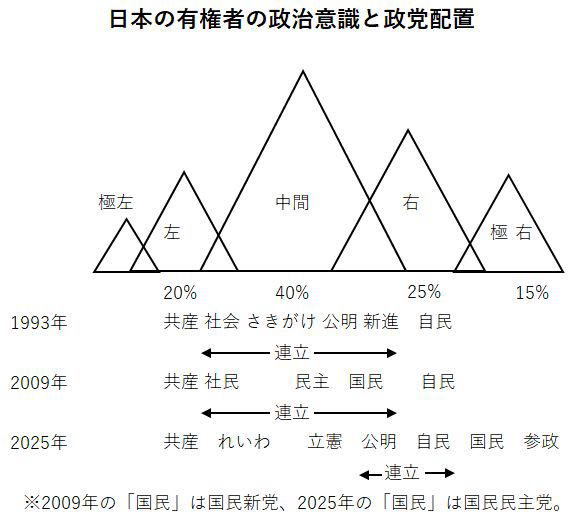

ここに掲げた図は、1993年、2009年の政権交代時と、今回の政党配置を比較したものである。8党連立でリーダー格となる政党が存在しなかった1993年と、2大政党の一角を占め、明確にリーダー格として民主党が存在した2009年とは一見するとまったく異なるように思われる。しかし、最も右に位置する自民党と、最も左に位置する日本共産党を除き、「真ん中」の政党で連立政権を作ったという意味で、構造的には同じである。自民党の一部が割れ「新進党」が結成された1993年に対し、民主党内右派が左から自民党の票を奪った2009年という違いがあるとしても、自民党より右に位置する政党がなく、右から票を奪われる心配がなかったという点で、やはり1993年と2009年には大きな違いはない。

一方で、2025年は、自民党が過去2回と異なり政権を維持しているにもかかわらず、大きな基本構造の変化が見られる。国民民主党、参政党、日本保守党という「自民党より右」の政党が生まれ、無視できない勢力に成長していることである。

このような基本構造の変化を、安倍元首相殺害事件を抜きにして語ることはできない。保守派のプリンスと呼ばれ、8年にもわたって長期政権を維持した自民党は、図で「極右」に位置する「岩盤保守層」(私の見立てでは、全有権者の15%程度)をがっちりと固め、「GO TO キャンペーン」などを通じて、図で「右」として表されている「利権保守」も繋ぎ止めていた。図で「中間」に位置する4割は、政治的無関心層と重なっており、投票にほとんど行かなかった(近年の国政選挙で投票率が55~60%だったのは、この4割の層が棄権していたためと考えるのが合理的である)。

岸田政権当時に起きた安倍元首相殺害事件によって「岩盤保守層」に自民党への投票を動機づける象徴的存在が失われた。以降の自民党は「穏健路線」にシフトし、石破政権になってからの自民党は「岩盤保守層」から見れば「左シフト」したように映った。そうして自民党をいわば「見限った」岩盤保守層が大挙して自民党から票を奪い、参政党、国民民主党を伸長させた。今回の参院選の結果から見えるのは、そのような動きである。

自民党にとって、自分たちより「右」に位置する政党が現れたことは過去にもあった(「立ち上がれ日本」などがその一例)。しかしそうした政党は、もともと自民党離党者が設立した政党であり、ほどなく自民党に吸収されていった。

しかし今回は異なる。国民民主党は旧民主党内右派がルーツであり、参政党も草の根保守を組織したものだ。いずれも自民党とは異なるルーツを持ち、支持者には自民党に対して批判的な勢力も抱える。自分たちにとって脅威になりかねないからといって、元仲間が作ったかつての弱小保守政党のように「踏みつぶして回収する」ことが自民党にできるかは、微妙といわなければならない(それが可能になるのは、自民党が高市早苗氏を総裁に就け、安倍政権時代のように再び「右カーブ」を切る場合に限られるだろう)。

今後、自民党が国民民主・参政両党の「吸収」に失敗した場合、民主党政権時代のように常時展開される左右両側からの攻撃に耐えながらの政権運営を強いられることになる。イタリアの政治学者ジョヴァンニ・サルトーリは、母国で「真ん中」に配置された与党・キリスト教民主党(DC)が、左(イタリア共産党)と右(ネオ・ファシスト政党)の反体制政党からの批判・攻撃にさらされる政治体制を「分極的多党制」と呼んだ。

分極的多党制は「イデオロギー焦点が強く、コンセンサスが低く、分極化が激しい」ときに成立すると、サルトーリは指摘する(「現在政党学」サルトーリ著、日本語版2000年)。確かに、国民の多くが物価高に苦しんでいるのに、生活実態に根差した争点が浮上せず、日本人ファーストのようなイデオロギー色の強いことが争点になったり、ひと昔、ふた昔前なら国民の間でコンセンサスだったようなこと(一例として、マイノリティの権利向上)で賛否が真っ二つに割れたりする昨今の状況は、自分たちと異なる「誰か」を敵に仕立てて「合意より対立」を志向する政治意識の反映である。

分極的多党制では、左右両極に配置された政党は、中道勢力に近づくことで得られる利益がないため、より過激に走る傾向がある。同時に、有権者の意識が健全に保たれるなら、中道勢力が「民主主義の防波堤」として機能するようになるともサルトーリは指摘している。

「外国人に甘い自民党ではだめ。我々に政権を任せよ」という国民民主・参政両党からの攻撃に自民党がさらされた結果、「岩盤保守層」が逃げ出した後の自民党が「真ん中」に配置され、結果として民主主義の防波堤として機能するという皮肉な状況が生まれるというのが、今後あり得る最も有力なシナリオである。

分極的多党制では「極端を避ける」有権者が「中間」へ投票を集中させる。しかも、左右両極は「中間」政権打倒のためだけなら協力できるが、政策で手を結ぶことはできないため、政権交代は事実上なくなる。自公両党が衰退局面にあるのに、与党としては安泰という奇妙な状況がしばらくの間、続くというのが私の今後の見立てである。

このような状況で私たちがなすべきことは、政党ではなく政策をきちんと見定めたうえで、自分たちの望む要求を突き付け、ときにはみずから政策を提案し、右派・左派問わず実現を迫っていく。今後しばらく、政党との付き合い方はそのような方向に変化するのではないだろうか。

(2025年8月25日 「地域と労働運動」第300号掲載)