この日に慰霊登山をする遺族に関する報道も、年を追うごとに少なくなっているのを痛感する。最近の慰霊登山は遺族2世、3世や航空労働者によるものが多くなった。無理もない。当時成人式だった人が還暦を迎える。40年とはそれほどに長い歳月なのだ。

10年前、事故から30年を迎えた2015年段階ではそれほど事故の風化は感じなかった。だがこの10年間はコロナ禍、ウクライナ戦争やパレスチナ・ガザでのイスラエル軍による虐殺など、世界を揺るがす歴史的事件があまりに多かった。世界中が目の前のことに対処するのが精いっぱいで、歴史上の事件・事故・災害などに目を向ける精神的余裕を失っているように見える。

この事故にはいまだ解明されていない多くの謎がある。死亡した乗客が撮影した写真では、多くの乗客が下りてきた酸素マスクを使用していない。通路を歩いている人さえいるが、運輸省航空機事故調査委員会(事故調。当時)が公表した報告書の中で触れられている急減圧が本当にあったとすれば、なぜ酸素マスクを着用していないのか。急減圧があった場合、機長が「デコンプレッション!(急減圧!)」と声を上げ、副操縦士も復唱して確認する手順になっているにもかかわらず、ボイスレコーダーの書き起こしになぜこの唱呼確認が記録されていないのか。

「ドーン」という衝撃音がボイスレコーダーに記録されている1985年8月12日午後6時24分35秒時点での123便の飛行高度は、公表されている高度図では6000mを超えている。エベレストの山頂より少し低いくらいの高度で機体に穴が開けば、酸素マスクを着用していないほとんどの乗客は失神してしまうはずだ。急減圧が起きているにもかかわらず、多くの乗客が酸素マスクを着用しなくても問題ないなら、実際の飛行高度はもっと低く、せいぜい2~3000m程度だと考えられる(実際、123便が山梨県大月市上空で「手を振れば乗客から見えるのではないかと思うほどの低高度を飛んでいた」とする証言もあり、この説も再検討の余地がある)。しかし、この説を採用する場合、今度は「ドーン」音発生当時における飛行高度を6000mより高いとした高度図がまったく信用できなくなる。要は報告書に記載された公式データが矛盾だらけなのだ。

疑問はまだある。123便の機影がレーダーから消えた8月12日午後6時56分から少なくとも1時間半後の午後8時過ぎには、米軍は墜落場所を特定し日本側に救助の許可を求めたという。しかし、不可解なことに日本政府がこの要請を断ったため、米軍は事故現場上空でホバリングの準備まで整えながら帰還を余儀なくされた。このことは後に、米軍準機関紙“Stars and Stripes”(星条旗)紙上で米軍アントヌッチ少将が語っている。当時実際に任務に当たっていた米軍高官の、米軍準機関紙における証言をどう見るべきか。

事故現場が群馬県側であることは早い段階からわかっていたにもかかわらず、NHKは長野県側だという誤報を一晩中流し続けた。墜落直後には数十人の乗客が生きていたとの証言もあり、事故現場にもっと早く救助隊が入っていれば、多くの人が助かったはずだ。この日のNHKには「救助隊に早く現場に入ってもらっては困る」事情でもあったのだろうか。

そういえば、NHKは福島第1原発事故当時も「ただちに健康に影響はない」という政府・御用学者の見解を垂れ流し続けた。「公共放送」を自称する「みなさまの放送局」は、有事に決して市民を助けないという事実は、何度でも指摘しておきたい。

この事故の遺族会「8・12連絡会」の美谷島邦子事務局長は、当時9歳だった息子・健君を失った。健君は高校野球・PL学園の大ファンで、邦子さんは甲子園球場にPL学園の応援に行く健君を1人で123便に乗せた。日航社員に手を引かれ、搭乗する健君に一瞬、不安そうな表情がよぎったのを見逃さなかった。羽田空港から帰る途中、胸騒ぎがして事故の一報を聞いた。その後は「狂ったように時間が過ぎていった」という。

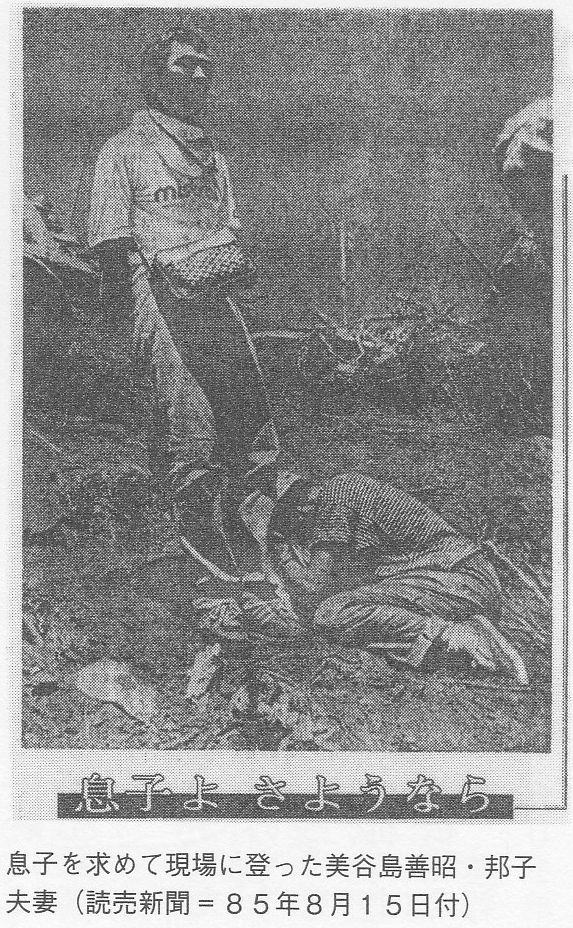

美谷島さんは、事故直後、御巣鷹の事故現場に登っている。当時の御巣鷹山は、冬に地元の猟師たちが狩猟のために分け入る以外、登山者には縁のなかった険しい山で、道なき道を登った。健君が散った現場にたどりついた美谷島さんの泣き崩れる姿を撮った写真は「息子よ さようなら」という見出しとともに8月15日付「読売新聞」に掲載された。40年前の出来事なのに、私は今も忘れられない。

8・12連絡会は、事故20年の2005年、30年の2015年に遺族の手記をまとめた文集「茜雲」を出版している。40年となる今年はさすがに無理かと思っていたが、「茜雲 そのあとに」を出版できたと聞き驚いている。2005年に起きたJR福知山線脱線事故遺族会「4・25ネットワーク」など後発の遺族会が、様々な内部事情から早々に活動を休止したのに対し、最も古い8・12連絡会がいまだに活動を続けているのは、ひとえに美谷島さんの人望と手腕によるところが大きい。その美谷島さんを40年もの長きにわたって突き動かしてきた「原点」がこの日の御巣鷹にあることも想像に難くない。

幸いなことに、この日を最後に日本の航空会社による営業旅客機での乗客の死亡事故は一度も起きていない。海外の航空会社による死亡事故は2件起きたが、それも1996年が最後である。だが危機がまったくなかったわけではない。乱気流による客室乗務員の死亡事故、JAL、スカイマーク2社の経営破綻、それに伴うJAL労働者165人の不当解雇など、空の安全を揺るがす事態は何度もあった。

とりわけ重大なのが、まだ記憶もさめやらない2024年1月2日、羽田空港でのJAL機と海上保安庁機の衝突事故だ。JAL側に奇跡的に死者は出なかったが、海上保安庁機乗務員5人が死亡。機体の炎上によって「荷物」として預けられていたペット数匹が亡くなった。このうちの犬1頭が、私が日高本線廃線反対運動をしているとき、ともに行動してくれた車椅子の障がい者、Hさんの友人の「相棒」であったことは、忘れずに付記しておきたい。

旧運輸省~国土交通省は、効率化だけを追い求める航空行政を続けてきた。空港を拡張し、発着回数を増やし、その一方で航空管制官は削減を続ける国土交通省がこの事態を招いたことは言うまでもない。国交省職員で作る「国土交通労働組合」からの管制官増員要求に押され、国は管制官増員に踏み切ったがまだ十分ではない。

123便事故の原因も、矛盾だらけの報告書で究明されたとは思っておらず、再調査を求める当研究会の姿勢も従来と変わらない。事故から40年は安全問題研究会にとって通過点に過ぎない。なにより空の安全追求に終わりはない。