1985年、日本航空123便が群馬県御巣鷹山中に墜落、単独機としては史上最悪の520名が死亡した事故から8月12日で35年を迎えた。折からのコロナ禍に加え、昨年の台風被害で事故現場に向かう登山道の一部が崩れたこともあって、今年は例年以上に慰霊登山を控える人が少なくなかった。

だが、35周年の節目の今年、事故原因追及、真相究明という意味では大きな動きがあった。地元・群馬県の地方紙「上毛新聞」が7月28日付けで次のように伝えている。

『8月12日で35年となる日航ジャンボ機墜落事故を巡り、遺族や関係者らが国や日航に情報開示などを求めるために任意団体を立ち上げた。事故調査委員会(当時)がマイクロフィルムで保存した事故調査資料や墜落機のボイスレコーダー(音声記録装置)、フライトレコーダー(飛行記録装置)の生データの遺族への開示を要求するほか、相模湾に沈んだままになっている機体の一部残骸の引き揚げと再調査を訴える』

事故で夫を亡くした吉備素子さん(大阪府在住)が会長を務め、「日航123便 墜落の新事実」(2017年)や「日航123便墜落 圧力隔壁説をくつがえす」(2020年7月新刊)などの著書があり、奇跡的に救出された4人の乗客のひとりで元日航アシスタントパーサ落合由美さんの同僚でもあった青山透子さんが事務局を務める。

『調査資料開示を巡っては、国や日航が遺族による情報公開請求に応じず、一部遺族の不信感につながっている。世界の航空・船舶事故では数十年たってから新事実が判明する例もあるとされ、吉備会長は「35年たった今だからこそ、事故直後には難しかった情報の開示や(相模湾からの)残骸引き揚げを実現して、真相を明らかにしてほしい」と話した』

上毛新聞記事はこのように続けている。事故機、123便に最初の異常が起きたのは1985年8月12日午後6時24分35秒ごろ。「ドーン」という衝突音のような異常音の発生だった。このとき、同機は相模湾上空を飛行中で、崩壊した垂直尾翼の大半が相模湾内に沈んでいることが明らかであるにもかかわらず、政府はこの間何回、いや何十回も行われてきた垂直尾翼引き揚げの要求を頑なに拒み続けてきた。この政府の頑なな姿勢の裏に「何かある」と感じる市民も多く、航空機事故調査委員会(現在の運輸安全委員会の前身)が公表した「後部圧力隔壁崩壊説」への疑問を持つ人も今なお少なくないのが現状だ。

●当研究会も疑問 矛盾だらけの「圧力隔壁崩壊」

当研究会も、圧力隔壁崩壊説には大きな疑問を持ってきた。今から6年前、2014年の8月に「レイバーネット日本」に発表した論考(注)を、かなり長くなるが再掲しておこう。

〔「レイバーネット日本」に筆者が2014年に公表した「日航機事故から29年~フジテレビ特番を見て やはり解明されなかった「疑惑」」より〕

ミサイル撃墜説、自衛隊「無人標的機」衝突説を初めとして、この間、ありとあらゆる言説が流されてきた。この事故のことを卒業論文のテーマにしようと考えた学生が教授に相談したところ「君の命が危ない。悪いことは言わないからやめなさい」と言われた、またある大物政治家が「私が首相になったらすべての真相を明らかにする」と漏らし、そのために政権中枢から遠ざけられた、など事故から数年は事実とも嘘ともつかない風説も乱れ飛んだ。だが、そのどれもが決定的な証拠を欠いたまま、事故原因に納得できない人たちが独自の真相究明を今なお続けようとしているのが、この事故の特異なところなのだ。

日航乗員組合の組合員で、同社の航空機関士(当時)だった芹沢直史氏は、事故の真相究明に取り組んでいたジャーナリスト角田四郎氏に対しこのように答えている。「過去、日航では自社機事故の後、返還されたボイスレコーダーは必ず乗務員に公開され、その一部は訓練に供されています」「通常なら〔事故原因の〕調査中にボイスレコーダーを聴かされ解読する手伝いをすることさえあったのに、今回は一切ノータッチです。組合からも再三、公開を要求してきましたが、今だ応じていません」。

1985年午後6時24分35秒頃に「ドーン、ドーン」という異常音が響き、警報が鳴動を始めた直後、ボイスレコーダーに記録された高浜正巳機長の声がどのように聞こえるか。事故調が発表したこの部分の筆記録は、1985年8月27日の第1次中間報告では「何かわかったの」だったのが、翌86年6月3日の「聴聞会報告」では「なんか・・・・」になり、87年6月の最終報告では「なんか爆発したぞ」になるなど二転三転している。

事故調が航空工学の「専門家」を揃えながらこの程度の解析もできないという事実に驚かされた。後に、「なんか爆発したぞ」との筆記録の記載に対し、疑問の声が上がり始めた。この時点では、123便はまだ「スコーク77」(いわゆる非常事態)も宣言しておらず、この時点で「ドーン」音がなぜ「爆発」とわかるのか、というもっともな疑問だった。2005年に放送されたTBS「ボイスレコーダー~残された声の記録」による生音声の放送で、この部分が「なんかわかったの」であることがはっきりした。インターネット上に流出した生音声を拾って私は何度も聴き直したが、「なんか爆発したぞ」に聞こえたことは一度もない。

事故直後、事故調委員の間で、また「圧力隔壁崩壊説」に批判的な有識者の間で最も鋭い論点になったのがこの部分の聞こえ方だった。「初めに爆発が起こって圧力隔壁が壊れ、続いて垂直尾翼が崩壊。与圧がなくなって急減圧が起きた」という事故調の描いたストーリー通りであるためには、この部分はどうしても「爆発したぞ」でなければならなかった。だが実際には何度聴き直しても高浜機長の声は「なんかわかったの」にしか聞こえなかった。だからこそ、ボイスレコーダーは隠されなければならなかったのだ。

圧力隔壁崩壊説が間違っていることを、私は、これまでに接したいくつもの証拠を挙げて証明することができる。そのひとつが下の写真だ。遺族の小川領一さんが公表したもので、撮影は事故で亡くなった父の哲さん(当時41歳)。この写真を掲載している「御巣鷹の謎を追う」(米田憲司著、宝島社、2005年)では領一さんによる写真の公表日時を「85年10月13日」としているのに対し、ジャーナリスト角田四郎氏の著書「疑惑 JAL123便墜落事故 このままでは520柱は瞑れない」(早稲田出版、1993年)では「事故の5年後に公表」としているなど、情報に混乱も見られるが、そのこと自体は写真の信頼性に傷をつけるものではないから、ご紹介する。

この写真で注目すべき点は、なんといっても酸素マスクを着用していない乗客がいることだ。この日の123便は満席で、キャンセル待ちも回って来ず、搭乗をあきらめた人も多かったから、使われていない酸素マスクの座席に「主」がいなかったわけではない。

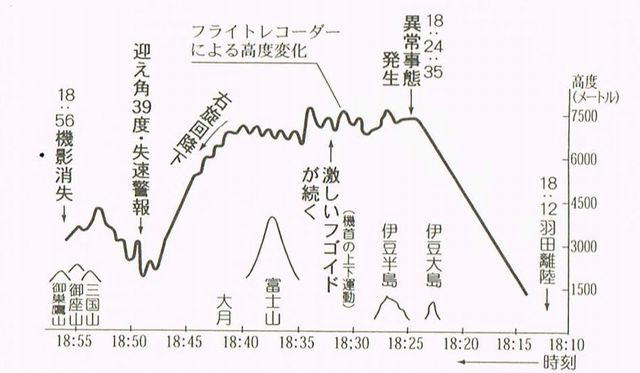

この写真が撮影された時間、123便は少なくとも高度6000メートル以上を飛行していた。123便の高度変化は下の図の通りである(事故調発表のデータを基にしており、これも「御巣鷹の謎を追う」に掲載されている)。

上空で、大気が存在するのは高度約10000メートルまでといわれる。私たちが生活している地上の気圧は、気象条件によっても変化するが概ね1000hPa(ヘクトパスカル)程度。高度1000メートル上るごとに気圧は約100hPaずつ減少するから、高度6000メートルより上を飛行しているこのときの123便の機外の気圧は約350~400hPa程度だ。富士山頂の約半分程度の気圧しかないことになる。こんな状態で、事故調報告通りに圧力隔壁が崩壊、垂直尾翼が機体から離脱して機体後部に大穴が開き、機内と機外の気圧が同じになるほどの急減圧が起きれば、まず酸素マスクなしで意識を保つことは無理だ。それなのに、123便の機内では乗務員はもとより一般乗客の中にさえ、酸素マスクを使用していない人が多くいるのがわかる(丸を付けたのが使われていない酸素マスク)。どうみても急減圧が起きている機内には見えない。

さらに、これほどの高度を飛行しているにもかかわらず、操縦席では機長、副操縦士、航空機関士のだれも酸素マスクをしていないし、急減圧発生の際は直ちに「デコンプレッション(急減圧)!」と乗務員が称呼しなければならないとされているにもかかわらず、ボイスレコーダーの生音声にはそのような声はなかった。

圧力隔壁説が正しいとした場合に、機内で乗員乗客が酸素マスクをつけなくてよいほどの状況と整合性をとれる説明をするためには、少なくとも123便が発表よりかなり低高度を飛行していなければならない。たとえば、高度が3000メートル程度であれば圧力隔壁が壊れ、機体に大穴が開いたとしても、急減圧は起こらずに済むであろうから、矛盾なく圧力隔壁説を事故原因とできるであろう。ただし、今度は事故調が発表している高度図がおかしいという話になり、やはり事故調報告は全く信用できなくなる。

123便の高度図(事故調報告から)

私は、123便がこうした低高度を飛行していた可能性はほぼなかったと思っている。第一、発表された航路図によれば、123便は富士山のすぐ近くを飛行しており、これほどの低高度を飛行していたら、御巣鷹の尾根に到達する前にどこか他の山に激突していたであろう。そもそも低高度ほど気圧が大きいから空気抵抗も大きい。垂直尾翼を失い、油圧による操舵機能も失われていた123便がそのような大きな気圧に抗しながら飛行するのは困難を極めたはずである。操縦不能に陥りながら、墜落まで123便が30分以上も飛行を続けることができたのは、空気抵抗の少ない高高度だったからだと考えるのが自然である。それでは、急減圧は…? やはり「なかった」と判断せざるを得ない。

事故調が圧力隔壁説にこだわるのは、事故を起こした機体番号JA8119号機がこの7年前、大阪空港で起こした「しりもち事故」と関連づけたかったからだろう。事故がボーイング社の設計ミスによるものとなれば、日米航空業界の威信に傷がつく。JA8119号機特有の問題であり、ボーイング社の設計ミスでないとなれば、日米航空業界を打撃から守ることができる。不可解な事故調の姿勢、そして「起きていた事実からは全く導き出すことができない」矛盾だらけの圧力隔壁説に対する事故調の異常なこだわりの背景に、やはりこうした「政治決着」の臭いを感じざるを得ないのである。

〔引用終了〕

●青山さんの渾身取材が明らかにした事故現場での「ガソリン、タール臭」「事故ではなく事件」外務省公文書、そして「異常外力着力点」とは?

青山さんは、元同僚の落合由美さんを瀕死の重傷に追い込んだ事故の真の原因を探りたいとの思いからこの間、取材を継続してきた。当研究会も資料収集・整理や「ボイスレコーダー~残された声の記録」で断片的に放送されたボイスレコーダーの内容分析、御巣鷹山の慰霊登山などに取り組んできたが、真相究明をしたいとの思いとともに、真相に近づくことに対する恐怖感もこの間ずっと持ち続けていた。取材を続ければ続けるほど「この事故の真相を追求すれば、いずれ日米軍産複合体との直接対決という運命が筆者を待ち受けている」との確信が強まったからだ。

123便は、墜落後御巣鷹山中で一晩中燃え続け、翌13日早朝になってから発見されるが、その間、事故現場が長野県側だというデマ情報を一晩中流し続けたのがNHKと防衛庁だったことはすでに知られている。そもそも、航空機の燃料にはケロシンという軽油に似た物質が使われており、引火点はガソリンよりはるかに高く燃えにくい。また航空機の運航にあたって、短距離便なのに必要以上の燃料を積めば燃費が悪くなる一方、ぎりぎりの燃料しか積まなければ気象条件などで航路を変える際に燃料不足の懸念が生じる。経費節減と安全運航のバランスを考慮し、多くの航空便は実際に必要とされる量の2倍程度の燃料を積むとされる。東京~大阪という短距離を飛ぶ予定だった123便がそれほど多くの燃料を積む必要もなく、事故機が一晩中燃え続けたことに対しては多くの専門家から「あの燃料量でそんなに長く燃え続けるわけがない」との疑問の声が事故当時からあった。加えて、遺体の検視に当たった医師からも「過去の航空機事故でこれほどの黒焦げの遺体を見たことがない」と疑問の声が上がっていたのである。

ケロシンは軽油に似た燃料なので、軽油や灯油に近い臭いがする。燃料成分の比率が高く、重油に近い性質を持つガソリンと軽油、灯油の臭いがはっきり別物であることは、専門家でない一般の人でもわかるだろう。ところが当時、救助活動にあたった人々の中から現場で「ガソリンのような臭いがした」との多くの証言もあるのだ。

青山さんの著書「日航123便 墜落の新事実」では、123便事故や御巣鷹山の固有名詞に一切触れず、元軍人や軍事評論家に対し、ガソリンやタールのような臭いがするゲル状の物質としてはどんなものがあるか、と問うている。「火炎放射器の燃料」との回答でほぼすべての取材対象者が一致したと青山さんは記している。異常事態発生後、操縦不能となり迷走飛行を続ける123便の腹部に「オレンジ色の物体」が刺さっていたことや、墜落現場に近い上野村の児童生徒の多くが「123便を追いかけるように2機のファントムが飛んでいた」と証言していたことも紹介している。

事故当時も現在も、日航機には垂直尾翼部分にあの有名な「ツルマルマーク」の赤色、「JAL」の会社名を示す黒文字が使われているほかは白一色で、オレンジ色の塗装が使われたことはない。このオレンジ色の物体が何かはずっと議論が続いてきたが、「圧力隔壁説否定派」の中で一貫して有力なのが自衛隊の無人標的機「チャカII」であるとの見解だ。当時、自衛隊への納入を直前に控え、受注元である石川島播磨重工で最終テスト中の自衛艦「まつゆき」が「チャカII」とそれを追尾するミサイルの発射実験をしていたとする証言もある。この「チャカII」を追尾ミサイルがまさに撃墜しようとする「交点」に123便が入り込み、撃たれた。それが世にいう「無人標的機衝突説」の要点である。

青山さんの新刊「日航123便墜落 圧力隔壁説をくつがえす」はこの説の検証を試みている。青山さんが外務省に情報公開請求を行った結果、発見されたのは驚くべき公文書だった。事故わずか2日後の1985年8月14日付けでレーガン米大統領から中曽根康弘首相(いずれも当時)に送られた文書に、外務省職員が「日航機墜落事件に関するレーガン大統領発中曽根首相あて見舞いの書簡」と手書きで記載している。外務省は事故でなく事件と認識していたのだ。

これが単なる外務省職員の書き間違えやミスでないことは、1985年8月22日、事故10日後の別の書類でも同様に記載されていることでよりはっきりする。公文書の件名が「JAL墜落事件(レーガン大統領よりの見舞電に対する総理よりの謝電)」と記載されているのだ。

外務省をはじめ官公庁では文書台帳と呼ばれるものがあり、文書番号、件名とともに処理経過が記載される。件名は台帳に最初に記載されるため、特に慎重な検討を経て決められる。上層部もこの件名とすることを承認していたことを示すものだ。

運輸安全委員会に引き継がれている事故調文書の情報公開にも青山さんは取り組んでいるが、その中にも注目すべき資料があった。事故報告書の「別冊」に位置づけられる資料「航空事故調査報告書付録――JA8119に関する試験研究資料」だ。JA8119とは事故機123便の機体番号であり、自動車のナンバー同様、機体固有の番号として国交省で登録される。そこには1985年8月12日午後6時24分35.07秒に「異常外力」が発生したとの記載がある。それはまさに「ドーン」という異常音がボイスレコーダーに記録されているのと同じ時間だ。垂直尾翼のほぼ中央部、異常外力が発生した場所を「異常外力着力点」として図示までしている。この日、123便の垂直尾翼中央部、事故調が図示した「異常外力着力点」で何らかの異常外力が発生したことを、事故調報告の「別冊」が認めているのである。

●最も恐れていた「結論」

「ああ、やっぱりそうだったのか……」

「日航123便墜落 圧力隔壁説をくつがえす」を読み終えたとき、筆者の首筋には冷や汗が出ていた。この嫌な冷や汗に最初に見舞われたのは、「疑惑 JAL123便墜落事故 このままでは520柱は瞑れない」(角田四郎著、早稲田出版、1993年)を読んだ時だった。おそらくこの事故、いや「事件」に関し、無人標的機衝突説を本格的に世に問うた初の著書だったと思う。そんなことはありえない、いやあってほしくないとの筆者の気持ちを打ち砕いたのが「疑惑」だった。

事故原因について調査し真相に近づけば近づくほど、圧力隔壁説から遠ざかり、最もたどり着いてほしくない結論に近づいていくことの苦しさを筆者はずっと抱きながらこの30年以上を生きてきた。ボイスレコーダーに記録された「ドーン、ドーン」という2回の衝突音声の1回目はJAL123便に「チャカII」が衝突する音で、2回目は追尾してきたミサイルが「異常外力着力点」に衝突する音。この音とともに垂直尾翼は破壊され、油圧によるコントロールを失った123便は迷走飛行に入る。事態が事故ではなく「事件」であることをいち早く察知した自衛隊は直ちにファントム2機を差し向け、123便を追尾。目撃者のほぼいない御巣鷹の深い山中に123便が墜落するのを確認した(ミサイルを発射し撃墜した可能性も残る)。事故の真相を隠すため、救助隊が夜のうちに事故現場に入らないよう、12日は一晩中防衛庁みずから、またNHKを使って「事故現場は長野県側」との偽情報を流し続け、その間に現場に入った自衛隊員らが遺品や事故機の破片、遺体などあらゆるものを火炎放射器で焼き尽くし証拠隠滅を図った――。

反軍備主義、平和主義の立場を守り、自衛隊に賛成でない筆者とて日本国民の一員である。「同じ日本国民によって構成される組織の一員として、災害救助などに出動し、顔の見える存在である自衛隊員たちがそんなことに手を染めるわけがない」「防衛庁・自衛隊という組織とは別に、個々の自衛隊員たちに疑いはかけたくない」という気持ちは常にこの間、どこかにあった。しかし青山さんの新刊は、「疑惑」で一度、打ち砕かれかけていたそんな筆者の気持ちを最終的に粉砕するものとなった。コロナ禍で遺族さえ自由に慰霊登山をできない異例の夏。35年目を迎えた2020年夏はこれまでになく重苦しく筆者の前を通り過ぎようとしている。

●今後の「会」の活動は?

最後になってしまったが、青山さんたちが結成した会の名称は「日航123便墜落の真相を明らかにする会」という。事故関係者や遺族のほかに、情報公開制度に詳しい弁護士らを擁しているのが特徴だ。個人情報保護法制定や森友・加計学園問題を受けた2017年12月の公文書ガイドラインの改定に関わり、「桜を見る会」をめぐる公文書破棄問題でも安倍政権を批判する三宅弘弁護士、地元の群馬県弁護士会所属の赤石あゆ子弁護士らも加わり、政府が頑なに拒み続けている関係公文書の公開に挑む。「30年もたてば全てをオープンにするというのが歴史公文書の利用についての基本原則。理由を付けて開示しないのはおかしい」と三宅弁護士は指摘する。制度本来の趣旨に基づいた適切な運用を国や日航に求めるという。過去30年間、ずっと御巣鷹問題にかかわってきた筆者も、可能ならこの会に関わり、真相究明の一助になりたいと考えている。その結論がどんなに恐ろしいものであったとしても、不思議とこの事故に関する限り、何が来てもそれほど恐ろしいとは思わない。

<参考文献>

・「疑惑 JAL123便墜落事故 このままでは520柱は瞑れない」(角田四郎著、早稲田出版、1993年)

・「日航123便 墜落の新事実」(青山透子著、河出書房新社、2017年)

・「日航123便墜落 圧力隔壁説をくつがえす」(青山透子著、河出書房新社、2020年7月新刊)

(2020年8月24日 「地域と労働運動」第240号掲載)